|

|

Edito

Le téléphone mobile est-il dangereux pour la santé ?

Depuis le début de ce siècle, le nombre d’abonnés au téléphone mobile a été multiplié par dix dans le monde, passant de 700 millions à 7 milliards, début 2016, et les prévisions tablent sur 9,2 milliards d’abonnements en 2020, un nombre qui sera alors supérieur à celui de la population mondiale !

En France, il y avait, selon l’ARCEP, 72 millions d’abonnés au téléphone mobile au début de l’année et pour que chacun puisse utiliser son mobile dans de bonnes conditions sur la quasi-totalité du territoire, les opérateurs ont dû déployer au fil des années plus de 50 000 antennes-relais.

Dès l’apparition du téléphone mobile, il y a plus de 30 ans, certains scientifiques et certaines associations se sont inquiétés des effets sur la santé de cette exposition accrue et permanente aux champs électromagnétiques générés par ce développement considérable de la téléphonie, puis de l’Internet mobiles.

En France, la norme d’émission des antennes relais oscille entre 41 et 61 V/m mais certaines associations préconisent de descendre à 0,6 volt/mètre, seuil qu’elles considèrent comme celui à ne pas dépasser pour que cette exposition aux ondes reste sans effets pour la santé. Mais en août 2013, un comité d'opérateurs, d'experts, d'élus et d'associations, a remis au Gouvernement un rapport sur la réduction de l'exposition des Français aux ondes.

Ce rapport montre que pour parvenir à un abaissement de la puissance des antennes-relais tout en préservant la qualité de couverture, il faudrait au moins tripler leur nombre pour conserver la même qualité de téléphonie mobile. Quant au seuil de 0,6 volt/mètre, il ne correspond à aucune norme sanitaire ni scientifique, selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR).

Le 31 mai 2011, le débat sur les effets biologiques et médicaux des ondes électromagnétiques a été relancé de manière très médiatisée lorsque le CIRC, basé à Lyon, a classé comme « cancérogène possible » ces ondes. Bien que les experts du CIRC n’aient pas réussi, faute de données suffisantes et fiables, à quantifier ce risque, ils se sont appuyés sur une étude rétrospective de l’utilisation du téléphone portable (jusqu’en 2004), qui montre un risque accru de 40 % de gliome chez les plus grands utilisateurs (moyenne rapportée : 30 minutes par jour sur une période de 10 ans).

Commentant ces résultats, le Docteur Jonathan Samet (Université de Californie du Sud, Etats‐Unis), Président du Groupe de Travail, a indiqué que « les données, qui ne cessent de s’accumuler, sont suffisantes pour conclure à la classification en 2B qui signifie qu’il pourrait y avoir un risque, et qu’il faut donc surveiller de près le lien possible entre les téléphones portables et le risque de cancer ».

Il y a quelques jours, ce débat récurrent a pris une nouvelle ampleur avec la publication, par le National Toxicology Program (NTP) américain, de la première partie d’une étude toxicologique de grande ampleur, conduite sur 90 rats pendant deux ans et demi. Les résultats provisoires de ce travail suggèrent un lien entre deux cancers rares et l’exposition à des radiofréquences de 900 MHz, modulées selon deux normes de téléphonie mobile : GSM et CDMA.

Selon les premières données de cette étude, il existerait une « incidence faible » de gliome cérébral et d’une tumeur très inhabituelle, le schwannome cardiaque, chez les rats mâles ayant été exposés à ces radiofréquences. Aucun des rats du groupe témoin n’a développé ce type de cancer (Voir bioRvix).

Dans le cadre de cette expérimentation, certains groupes ont été exposés à des niveaux de rayonnement de 1,5 Watt par kilogramme (W/kg), d’autres à 3 W/kg et à 6 W/kg, ce qui correspond à des niveaux d’exposition sensiblement supérieurs à ceux des humains : la plupart des téléphones portables commercialisés ont un débit d’absorption spécifique (DAS) inférieur à 1 W/kg.

Pour les deux normes d’émissions testées (GSM et CDMA), les résultats indiquent une incidence des deux cancers qui croît globalement avec le niveau de rayonnement reçu par les animaux. La proportionnalité de l’effet dose-réponse est en particulier claire pour le schwannome. Reste que, de manière inexplicable, seuls les mâles sont touchés. Les femelles en revanche, pourtant soumises aux mêmes conditions, ne développent pas ces maladies…

Au CIRC de Lyon, on suit évidemment avec beaucoup d’attention la publication de ces résultats et les responsables de cet organisme ont précisé que le CIRC, lorsqu’il aura connaissance des résultats complets de cette étude, pourra naturellement être amené à revoir la classification du risque cancérogène des ondes électromagnétiques des radiofréquences (Voir Cancer Epidemiology).

Pourtant, les premiers résultats de cette étude américaine laissent pour le moins dubitatifs certains épidémiologistes de renom. C’est par exemple le cas de Catherine Hill, épidémiologiste de l'Inserm et spécialiste de l'étude de la fréquence et des causes du cancer, qui trouve étrange que seuls les rats males soient concernés. Les rats ont été exposés à des doses très fortes et il est étrange que seuls les mâles aient été touchés. « Cela ressemble fortement à un résultat faux positif », souligne-t-elle.

Catherine Hill ajoute qu’elle est plus convaincue par une autre étude australienne, réalisée par des chercheurs de l'Université de Sydney, qui vient également d’être publiée et montre que depuis 1982, la fréquence des tumeurs cérébrales n'a pas augmenté chez une population de 24 millions d'individus, alors que cette dernière s'est rapidement équipée.

Cette étude rigoureuse s’appuie sur les données très fiables du registre national du cancer, entre 1982 et 2012, qui indiquent que plus de 34.000 tumeurs cérébrales ont été diagnostiquées en Australie (19.858 hommes et 14.222 femmes âgés entre 20 et 84 ans), tandis que le pourcentage d'Australiens équipés augmentait considérablement : alors que 9 % des plus de 20 ans possédaient un mobile en 1993, ils seraient plus de 90 % aujourd'hui.

Le résultat de ces recherches montre sans ambiguïté que la fréquence des cancers cérébraux est restée quasiment stable ces trente dernières années, alors qu’elle aurait dû augmenter de manière très significative si, comme le suggèrent certains scientifiques, l'usage du téléphone portable entraînait une hausse de l'incidence des cancers cérébraux de 50 %.

Simon Chapman, co-auteur de l'étude, souligne en outre que cette étude est d’autant plus solide qu’en Australie, la loi oblige l’enregistrement de tous les cancers dans un registre public depuis plusieurs décennies, ce qui garantit une grande fiabilité des données utilisées.

Si l'on regarde à présent les études précédentes sur le sujet, la majorité d'entre elles n'ont pas montré de lien entre augmentation d’incidence des cancers du cerveau et utilisation du portable. A cet égard, il faut revenir sur l'interprétation des résultats de l'étude CERENAT, réalisée par les chercheurs de l'Inserm-ISPEd de Bordeaux et publiée en 2014. Cette étude, menée dans 4 endroits en France (Gironde, Calvados, Manche et Hérault) et initiée en 2004, a analysé les données d’exposition au téléphone mobile et les données médicales de 1339 personnes âgées de 59 ans en moyenne : 253 présentaient une tumeur cérébrale de type gliome, 194 de type méningiome (diagnostiquées entre 2004 et 2006) et 892 ne présentaient pas de tumeurs.

Dans ses conclusions, cette étude soulignait que « L’utilisation massive du téléphone portable, supérieure ou égale à 896h d’appels dans une vie serait associée au développement de tumeurs cérébrales ». En clair, ces travaux montraient que chez ces utilisateurs intensifs du mobile, le risque d’avoir une association positive entre l’utilisation du téléphone et le développement de tumeurs cérébrales est augmentée pour celles qui téléphonent plus de 15h par mois.

Mais l'Inserm a publié en mai 2014 une mise au point, après la présentation alarmiste et simplifiée de son étude dans les médias, en soulignant qu’il évoquait dans ses travaux une "association" et en aucun cas un lien de cause à effet. Autrement dit, il est faux de dire, en s'appuyant sur cette étude, qu’une personne utilisant massivement son téléphone portable développera une tumeur au cerveau.

Il faut également évoquer une autre étude menée au Danemark par Patrizia Frei sur une vingtaine d'années auprès de 360.000 détenteurs de téléphones portables. Cette fois, les chercheurs ont analysé les données disponibles pour 358.403 personnes ayant contracté un abonnement entre 1982 et 1995. Pour la période analysée (de 1990 à 2007), les chercheurs dénombrent 10.729 cas de tumeurs du système nerveux central (gliomes et méningiomes) dans la cohorte. L’incidence n’est pas plus élevée chez ceux qui détiennent un téléphone mobile depuis plus de 13 ans, soulignent les scientifiques. Cette étude conclut à l’absence d’une relation de cause à effet entre l’usage du téléphone mobile et le risque de tumeurs cérébrales (Voir BMJ).

Enfin, citons l'étude « Interphone », publiée en mai 2010 (Voir IARC). Ces recherches ont porté sur 2708 personnes atteintes de gliome, 2409 de méningiome, 1100 neurinomes de l'acoustique et 400 tumeurs de la glande parotide. Tous ces patients ont ensuite été comparés à des cas témoins en bonne santé, âgés de 30 à 59 ans. Les personnes incluses dans cette étude utilisaient en moyenne leur téléphone portable de 2h à 2h30 par mois. L'étude a cette fois révélé un risque de gliome de 40 % supérieur, et un risque de méningiome de 15 % supérieur uniquement chez les personnes ayant déclaré une utilisation fréquente du téléphone portable (au moins 30 minutes par jour depuis dix ans).

Les autorités de santé restent quant à elles prudentes et n'envisagent pas dans l'immédiat de modifications de la réglementation concernant la localisation et la puissance des antennes-relais de téléphonie mobile. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire), dans son rapport de 2013, souligne que "les expositions environnementales de la population générale et leurs variations temporelles devraient être mieux documentées" et se borne à faire certaines recommandations de prudence, comme un usage accru du kit mains libres et une exposition limitée pour les enfants).

Alors que conclure de toutes ces études, aux résultats parfois contradictoires ? Premièrement, qu’il n’existe à ce jour aucune certitude scientifique solide et définitivement établie montrant l’existence d’un lien direct de cause à effet entre l’utilisation d’un mobile, ou l’exposition aux ondes électromagnétiques, et l’augmentation de l’incidence du cancer du cerveau. A cet égard, il faut rappeler que, parmi les cancers dont l’incidence a augmenté depuis 25 ans, le cancer du cerveau n’arrive qu’en 7eme position (+ 40 %) avec seulement 5 400 cas répertoriés en France en 2015, soit environ 1,5 % de l’ensemble des cancers.

Deuxièmement, nous devons accepter l’idée que le risque zéro n’existe pas et que toute action humaine est susceptible de présenter un danger, pour certaines personnes et dans certaines circonstances. L’utilisation du mobile n’échappe pas à cette règle et je doute fort que nos concitoyens soient prêts à renoncer à cet outil extraordinaire d’information et de communication, ou même à moins l’utiliser, pour se prémunir d’un risque qui reste hypothétique. Cela n’empêche bien entendu en rien de poursuivre les recherches scientifiques pour mieux évaluer la nature et l’ampleur des risques sanitaires liés au développement de l’usage de cette technologie.

Comme le remarque de manière très pertinente le philosophe Luc Ferry, l’application généralisée et presque sacralisée du principe de précaution, pour lequel j’ai malheureusement apporté mon vote d’approbation lors d’une réunion du Congrès à Versailles pour modifier la Constitution, traduit une défiance croissante, et parfois même une haine du progrès scientifique et technique, à présent considéré de plus en plus souvent comme a priori suspect et nuisible, alors qu’il a permis, l’avons-nous oublié, en seulement un siècle une augmentation absolument sans précédent dans l’histoire de notre espèce de notre durée de vie, mais également une amélioration extraordinaire de nos conditions d’existence dans tous les domaines.

En remplaçant le goût du risque et le désir d’entreprendre et d’innover par la peur et le rejet systématique du changement, de la nouveauté, de la création et en cultivant sans cesse la nostalgie d’un temps révolu et imaginaire, où l’homme aurait vécu en harmonie avec la nature - alors qu’il n’a cessé de la combattre et de la transformer pour survivre - nous transformons les mentalités de nos concitoyens et surtout nous retirons à nos enfants l’exaltation de l’aventure. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter la France pour entreprendre ailleurs en sachant prendre des risques.

René TRÉGOUËT

Sénateur honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

|

|

|

|

|

|

|

|

TIC |

|

|

Information et Communication

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Après un peu plus de dix années de R&D, la start-up californienne Movidius, spécialiste de la vision par ordinateur, a présenté un module d'intelligence locale, le Fathom Neural Compute Stick, destiné à rendre autonomes les appareils connectés.

Si, à première vue, ce nouveau produit ressemble à une banale clé USB, cette dernière embarque, en fait, une carte VPU (Vision Processor Unit) Myriad 2. Protégée par une cinquantaine de brevets, la puce présente une architecture spécialement conçue pour faire tourner de manière parallèle des algorithmes de vision par ordinateur, tout en utilisant le moins d’énergie possible.

Dans les détails, le processeur s’articule autour de trois composants : une fabrique de mémoire, un DSP (Digital Signal Processor) de 12 cœurs programmables et une partie dédiée au traitement des signaux. Grâce à cette architecture, le dispositif serait capable d’exécuter 150 milliards d’opérations par seconde, en ne consommant que 1,2 watt.

Ce système peut se brancher à n’importe quel appareil doté d’un port USB (ordinateur, drone, caméra, GoPro, carte Raspberry Pi, etc). Les développeurs n’ont ainsi pas besoin de prototyper ou de concevoir de nouvelles architectures nécessaires à l’exécution d’algorithmes de deep learning (également appelés réseaux de neurones), particulièrement efficaces pour permettre aux machines de reconnaître des éléments au sein d’une image ou d’une vidéo et ainsi comprendre leur environnement. La clé Fathom n’est donc pas dédiée au grand public mais à des développeurs qui souhaitent conférer à différents appareils une autonomie de décision locale, en faisant tourner des algorithmes d'intelligence artificielle sans faire appel au Cloud.

Les premiers domaines d’applications visés par le Fathom sont les drones, les robots, les caméras de surveillance mais aussi la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Sur ce dernier secteur, la technologie développée par Movidius doit permettre d’identifier avec un très haut degré de précision la position de la tête de l’utilisateur et les gestes qu’il effectue. A plus long terme, Movidius, qui a noué un partenariat avec Google, entend déployer sa technologie dans tous les objets connectés.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Engadget

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Avenir |

|

|

Nanotechnologies et Robotique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

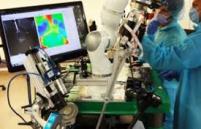

Un robot autonome a réussi à rattacher, sous la supervision d'un chirurgien, deux parties de l'intestin d'un porc, une grande avancée dans la chirurgie délicate des tissus mous de l'organisme où le risque de complications est élevé. Ce nouveau robot, appelé « Smart Tissue Autonomous Robo t» (Star), ne remplace pas pour autant des chirurgiens spécialisés, mais il leur donne un outil capable d'une plus grande précision pour faire notamment des sutures, expliquent ces chercheurs.

Ceux-ci montrent que le robot Star a surpassé la dextérité et la précision des chirurgiens, ainsi que d'un instrument robotique déjà commercialisé appelé Vinci Surgical System, pour recoudre deux parties d'un intestin de cochon. Le robot Vinci est manipulé manuellement par le chirurgien.

« En éliminant l'intervention humaine, des robots autonomes pourront potentiellement réduire les complications et améliorer la sûreté et l'efficacité des interventions chirurgicales sur des tissus mous. Celles-ci concernent environ 45 millions de personnes par an aux États-Unis », estiment ces chirurgiens. « L'objectif n'est pas de remplacer les chirurgiens, mais de leur donner des outils comme Star, qui en rendant la procédure plus intelligente, peuvent garantir de meilleurs résultats pour les patients », a souligné le Docteur Peter Kim, professeur de chirurgie à la faculté de médecine de l'Université George Washington.

L'assistance robotique dans la chirurgie dépend actuellement du chirurgien, qui contrôle manuellement l'outil, et les résultats varient selon son expérience et son degré de formation. La robotique en chirurgie avait jusqu'à présent fait des avancées surtout pour les interventions sur les os, pour les sectionner avec une grande précision par exemple, mais pas sur les tissus mous qui sont malléables et de ce fait imprévisibles.

Équipé d'un bras télémanipulateur et d'instruments chirurgicaux, Star combine des technologies d'imagerie intelligente et des marqueurs fluorescents pour naviguer et s'adapter aux complexités des tissus mous, expliquent ces scientifiques. Sous supervision humaine, le robot chirurgien Star s'est montré supérieur à toutes les autres approches pour faire des sutures et reconnecter des segments de l'intestin de plusieurs porcs, une intervention appelée entéro-anastomose. Tous les animaux ont survécu à ces opérations sans aucune complication.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science Translational Medicine

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Matière |

|

|

Matière et Energie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

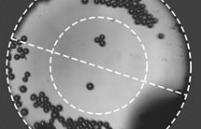

Une équipe de chercheurs du CEA et de l’Université Grenoble Alpes a présenté un nouveau procédé très novateur de manipulation dynamique des micros ou nanoparticules. Celui-ci est basé sur la mise en œuvre de vibrations sonores. La manipulation sans contact d'objets microscopiques est un vrai défi pour un grand nombre d'applications en nano et micro-technologies. S’agissant par exemple de cellules ou des bactéries, la possibilité de les déplacer, précisément et sans contact, pour les agencer selon des motifs réguliers, peut faire gagner un temps considérable et précieux en vue de certaines analyses biologiques.

On sait depuis longtemps que le son est capable d'exercer des forces à distance, ou de mettre en route des écoulements dans un fluide. Ces effets sont non linéaires, c'est-à-dire proportionnels au carré du champ de pression acoustique, et sont non négligeables à forte amplitude. Il est possible de montrer qu'il existe essentiellement deux effets : la force de radiation acoustique, analogue de la force optique citée plus haut, et le phénomène de "vent acoustique" (en anglais "acoustic streaming").

C'est ce second effet qui a été utilisé par les chercheurs dans le but de déplacer des microbilles afin de pouvoir les agencer selon des motifs prédéfinis. En pratique, ce vent acoustique peut être considéré comme la mise en mouvement d'un fluide au moyen d'une oscillation d'une onde acoustique à plus haute fréquence. A forte amplitude, ce phénomène de vent acoustique apparaît : c’est la réciproque du phénomène de bruit aéroacoustique créé par les tourbillons présents dans le sillage turbulent d'un véhicule à grande vitesse. En effet, le son peut créer des tourbillons, tout comme les tourbillons créent du son.

Les chercheurs ont réalisé à l'échelle micrométrique un analogue d’un tambour musical. Afin d'exciter les vibrations de cette membrane réalisée en silicium, plutôt que d'utiliser des baguettes comme dans le cas d’un tambourin, les chercheurs utilisent un matériau piezo électrique déposé en couches minces sur le substrat. Ce type de matériau permet de convertir une tension électrique alternative en une déformation alternative du matériau, donc une vibration. Par ailleurs, le silicium confère une grande qualité à la membrane, permettant de réaliser des résonances bien définies.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

CEA

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Vivant |

|

|

Santé, Médecine et Sciences du Vivant

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

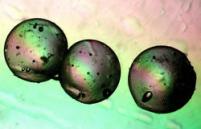

Des chercheurs de l'Institut Niels Bohr (Université de Copenhague) travaillent au développement d’un nano-traitement ciblé sur les seules cellules cancéreuses. Ces cellules vont sélectivement absorber une cytotoxine qui les mène à l'apoptose, alors que les cellules saines ne sont pas affectées. Une démarche dont les résultats, obtenus in vitro, et publiés dans les Scientific Reports, apparaissent déjà très prometteurs.

Cette équipe, conduite par Murillo Martins, a développé un vecteur nanométrique capable de transporter la cytotoxine directement aux cellules cancéreuses via la circulation sanguine, d’induire les cellules saines à ne pas absorber la cytotoxine de telle sorte que seules les cellules cancéreuses soient détruites.

Pour développer le « véhicule », l’équipe a utilisé des nano-billes magnétiques - le principe habituel étant, qu’une fois dans le sang, les billes sont attirées par un aimant sur le site de la tumeur. Le défi suivant était en effet de permettre à ce nano-sac de cytotoxines de pénétrer à l’intérieur de la cellule cancéreuse. Les chercheurs ont utilisé ici des substances permettant à la capsule de se lier à certains récepteurs qui ouvrent alors une entrée dans la membrane cellulaire et laissent la substance pénétrer dans la cellule.

C’est en remarquant que les cancer du sein, du poumon et de l'ovaire se propagent fréquemment jusqu’aux aux os, riches en phosphates de calcium, que les chercheurs ont fait l’hypothèse que les cellules cancéreuses avaient besoin de ces phosphates pour croître. Ils ont donc recouvert les capsules de cytotoxines d’un revêtement de phosphate de calcium.

Seules les cellules cancéreuses sont ciblées : leurs expériences in vitro sur des lignées de cellules cancéreuses du sein, du poumon et de l’ovaire montrent que les cellules cancéreuses « gobent » les nano-capsules de cytotoxines. Le métabolisme des cellules cancéreuses évolue alors et les cellules montrent rapidement des signes d’apoptose.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une étude britannique a montré que le chant permet d’évacuer son stress et d’améliorer son humeur. Mais ce n’est pas tout : l’étude démontre un autre bénéfice de taille, chez les patients atteints de cancer : le chant augmente les niveaux de protéines immunitaires et inflammatoires cytokines qui optimisent la capacité de l'organisme à lutter contre la maladie. Ces recherches sont les premières à établir un lien entre le chant et le système immunitaire.

Les chercheurs du Royal College of Music, de l’Imperial College London, de l’University College London et du Cancer Care Tenovus ont suivi 193 participants, résidant au Pays de Galles « touchés » par le cancer. En effet, ces participants avaient des antécédents de cancer ou apportaient des soins à une personne atteinte ou bien avaient perdu un proche décédé à la suite d’un cancer.

Ces participants, qui avaient déjà participé au moins une fois à une chorale, ont été invités à participer à une session de répétition de 70 minutes. Avant la session, leurs niveaux de bien-être (échelle Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale), d’anxiété et de dépression (Hospital Anxiety and Depression Scale) et de fonction sociale (Connor-Davidson Resilience Scale), ont été évalués.

Avant et après la répétition, des échantillons de salive ont également été prélevés pour l'analyse de critères biologiques, tels que les niveaux de cortisol et des cytokines impliquées dans la réponse immunitaire. Résultats : la pratique régulière du chant permet une diminution des niveaux de cortisol et donc de stress et une hausse du niveau de protéines immunitaires et inflammatoires cytokines favorisant l’efficacité de la réponse immunitaire de l'organisme.

Les chercheurs concluent que c’est probablement la participation à une activité de groupe, plaisante, qui génère ces bénéfices. Chanter, danser, marcher ou faire du sport en groupe peut également améliorer à la fois le bien-être physique et mental. Cependant, ils pensent intéressant de confirmer si ces bénéfices pourraient être soutenus par une intervention plus longue et avec des groupes de patients atteints de cancer.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

CMS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Chacun sait que la queue du lézard repousse si on la coupe. Cette régénération naturelle est un exemple de mécanisme passionnant pour la médecine régénérative, tout comme l’est la capacité d’adhérence du gecko, même en milieu humide, pour de nouveaux dispositifs médicaux en contact avec les tissus ou les organes. Une étude du Translational Genomics Research Institute (TGen- Arizona), présentée dans la revue BMC Genomics, a identifié 3 minuscules interrupteurs génétiques ou microARN qui permettent cette régénération spontanée.

Alors que des centaines de gènes s’avèrent impliqués dans la régénération, ces 3 nouveaux microARN se montrent capables de contrôler un grand nombre de gènes en même temps, tels des chefs d'orchestre dirigeant des musiciens, explique l'auteur principal, le Docteur Kenro Kusumi, professeur de sciences de la vie au TGen.

Les auteurs souhaitent pouvoir appliquer ces nouvelles connaissances fondamentales à la régénération du cartilage dans les genoux, à la réparation de la moelle épinière chez les victimes d'accidents ou encore à la réfection des muscles lésés. Le besoin est là, il n’existe par exemple aujourd’hui aucun moyen de régénérer un cartilage du genou, chez un patient âgé, par exemple.

La recherche met en évidence une distribution asymétrique de ces microRNA dans les différentes parties de la queue du lézard, suggérant que chaque microARN a un rôle spécifique à jouer pour façonner chaque partie de la queue « un peu comme on façonne de la pâte à modeler » soulignent les chercheurs.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

BMC

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La fondation privée de soins "Royal Free London NHS Foundation Trust" qui rassemble trois hôpitaux de la capitale britannique a passé un accord avec DeepMind, un laboratoire de recherche de Google dédié au développement d'un logiciel d'intelligence artificielle capable de digérer et d'analyser de gigantesques bases de données, puis d'apprendre de ses erreurs.

Celui-ci s'est notamment illustré en mars 2016 grâce au développement du logiciel AlphaGo, qui a battu le grand maître international de la discipline. Cette fois, le logiciel mis au point par Google va analyser les antécédents médicaux des patients. "L'objectif n'est pas de remplacer les médecins mais de les guider dans leurs options thérapeutiques en leur fournissant des données supplémentaires basées sur des données qu'il serait trop long, pour un individu, de consulter en totalité", souligne Google. L'objectif n'est toutefois pas d'aider à diagnostiquer toutes les maladies mais, dans un premier temps, de développer une application (baptisée Streams) qui améliore la détection de l'insuffisance rénale aiguë.

Cette pathologie concerne un patient sur six et peut conduire au mieux à un séjour prolongé à l'hôpital, et au pire, à une admission en soins intensifs, voire à la mort. Une détection systématique de symptômes de cette pathologie permettrait peut-être une meilleure prise en charge des patients. A cela s'ajoute un aspect pratique : les données des tests sont transférées vers un terminal mobile (de type smartphone) que porte le praticien.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

New Scientist

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs de l'Université de Californie, San Diego, ont montré que des niveaux élevés de vitamine D sont associés à un risque réduit de cancer. "Nous avons quantifié la capacité des quantités suffisantes de vitamine D pour prévenir tous les types de cancer invasif", souligne le professeur Cedric Garland qui a dirigé l'étude.

Le Professeur Garland avait été le premier à montrer, en 1980, l'existence d'un lien entre une carence en vitamine D et certains cancers. Il avait en effet observé que les populations vivant à des latitudes plus élevées (avec moins de lumière solaire disponible) et donc plus exposées aux carences en vitamine D, présentaient des incidences plus élevés de cancer du côlon. Des études ultérieures avaient étendu cette corrélation à d'autres cancers, sein, poumon et vessie notamment.

Dans cette étude, les chercheurs ont travaillé sur le rôle de la 25-hydroxyvitamine D, la principale forme de vitamine D présente dans le sang. Ils ont analysé les résultats de deux précédentes études, un essai clinique randomisé de 1.169 femmes et une étude de cohorte prospective de 1.135 femmes.

En combinant les résultats de ces deux études, les chercheurs ont constaté que l'incidence du cancer ajusté selon l'âge était de 1.020 cas pour 100.000 personnes-années dans la cohorte Lappe (1ère étude) et 722 pour 100.000 personnes-années dans la cohorte GrassrootsHealth (2ème étude). L'étude montre que l'incidence du cancer diminue avec l'augmentation de la teneur en vitamine D dans le sang : les femmes ayant des concentrations de 40 ng / ml ont un risque de cancer globalement diminué de 67 % par rapport aux femmes présentant des niveaux de vitamine D de 20 ng / ml ou moins.

Même si cette étude ne prétend pas définir l'apport quotidien optimal de vitamine D (qui fait toujours l'objet d'un vif débat scientifique), ni la meilleure voie pour l'absorber (exposition au soleil, alimentation ou supplémentation), elle montre de manière solide que la réduction de risque de cancer devient mesurable à partir d'une concentration de 40 ng / ml et semble ensuite augmenter pour les sujets présentant les plus hauts niveaux de vitamine D dans le sang.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

UCSDH

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Collège américain de cardiologie (ACC) et l’Association américaine du cœur (AHA) ont mis à disposition fin 2013 une méthode de calcul synthétique destinée à aider les médecins à estimer, de façon précise, les risques encourus par leurs différents patients, l’ACC et l’AHA : l’ACC/AHA Pooled Cohort Risk Equation. Outre les habitudes de vie des patients, le calculateur prend en compte leur âge, leur sexe, ainsi que leur origine ethnique (certaines variations génétiques liées à des sur-risques étant plus fréquentes dans certaines populations).

Mais, rapidement, des chercheurs de plusieurs pays ont émis des doutes sur la fiabilité de l’équation : en appliquant les règles de calcul à des populations suivies dans certaines études antérieures, les risques de maladie cardiovasculaire obtenus semblaient supérieurs à ceux réellement observés. Les données utilisées pour créer le calculateur dérivaient d’études menées dans les années 1990, et intégrant des volontaires d’essais cliniques d’origines ethniques peu diversifiées, et dans des classes d’âges assez limitées.

Des chercheurs californiens ont souhaité tirer l’affaire au clair, en utilisant les dossiers médicaux informatisés de 307.591 individus de 40 à 75 ans, non-diabétiques et non traités par statines, de tous âges et toutes origines, et en recensant les accidents cardiovasculaires survenus entre 2008 et 2013. Pour toutes les catégories de population et pour tous les âges, l’ACC/AHA Pooled Cohort Risk Equation surévaluait effectivement les risques. En moyenne, là où le risque annoncé à cinq ans était de "moins de 2,5 %", l'incidence réellement observée n’était que de 0,2 %.

Pour un risque évalué "entre 2,5 % et 3,74 %", l'incidence réelle n’était que de 0,65 %. Pour la fourchette suivante (risque estimé entre 3,75 % et 4,99 %), l'incidence réelle restait inférieure à 1 %. Enfin, pour les individus pour lesquels les estimations étaient les plus pessimistes (risque égal ou supérieur à 5 %), seuls 1,85 % d’entre eux avaient réellement vécu un accident cardiovasculaire.

Une estimation a également été réalisée à partir de 4.242 dossiers médicaux de patients diabétiques. Pour les patients dont le risque était calculé "inférieur à 2,5 %", l’estimation semble là encore très largement surévaluée. Pour les autres groupes, l’incidence observée était globalement conforme aux prévisions du calculateur. Selon les auteurs de ces travaux (publiés dans la revue officielle de l’ACC), plusieurs erreurs méthodologiques auraient été commises par les concepteurs de l’outil.

Ainsi, la population initialement analysée n’était pas représentative, s’agissant de volontaires d’essais cliniques, avec des profils socio-économiques, ethniques, d’âge, et des antécédents médicaux particuliers. Les chercheurs notent en outre que les stratégies de prévention et de diagnostic ont énormément progressé en deux décennies. Les chercheurs californiens considèrent qu’un calculateur comme celui proposé par l’ACC/AHA pourrait constituer, s’il était recalibré, un outil utile pour les médecins.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science Direct

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les "wearable" sont de plus en plus utilisés dans le domaine de la santé. Ils pourront bientôt ou, parfois, sont déjà capables de détecter les crises d’épilepsie, les risques d’arrêt cardiaque, d’orienter les malvoyants, d’aider les personnes âgées à se déplacer ou encore de faciliter la rééducation des patients blessés à la main. Celui développé par des chercheurs du département de Génie mécanique de l’Université technologique d’Eindhoven aux Pays-Bas s’inspire des plantes pour détecter des maladies.

En effet, les végétaux absorbent l’eau du sol qui s’évapore ensuite par les pores des feuilles. De la même manière, le wearable en plastique souple mis au point à Eindhoven est composé d’une entrée, par laquelle passe la sueur, d’un micro-canal et à l'autre extrémité d’une structure poreuse. La sueur recueillie passe par la puce qui l’analyse au moment de l’évaporation.

Les niveaux de salinité et d’acidité de la transpiration sont ainsi mesurés pour permettre aux médecins et aux scientifiques d’établir des diagnostics plus précis et plus rapides. Les données concernant l’acidité aident à détecter des maladies de la peau notamment tandis qu’une certaine concentration de salinité peut indiquer une mucoviscidose. A mesure du développement des recherches, d’autres éléments de la transpiration pourront être mesurés.

Cet appareil a pour particularité de fonctionner sans batterie mais comme une forme de pompe à eau : l’humidité transportée par le canal jusqu’à évaporation provoque un écoulement constant. L’utilisation du plastique souple va permettre de le produire à un prix raisonnable.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Eindhoven

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les cellules souches adultes sont essentielles pour le maintien et la régénération tissulaire et des organes, mais avec le vieillissement, elles perdent leur capacité de régénération. Une équipe de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne vient de montrer l’importance des mitochondries dans le bon fonctionnement des cellules souches et d'identifier une vitamine, la nicotinamide riboside (NR) capable d’offrir aux cellules souches une véritable cure de jouvence.

"Nous avons démontré que la fatigue des cellules souches était l’une des causes principales conduisant à une mauvaise régénération, voire une dégénérescence de certains tissus ou organes", explique le chercheur et auteur principal Hongbo Zhang.

La vitamine agit comme un commutateur central capable de moduler la senescence des cellules souches de muscle adultes. Lorsque les chercheurs traitent des souris âgées avec la nicotinamide riboside, leurs cellules souches musculaires s’en trouvent régénérées : "nous avons donné de la nicotinamide riboside à des souris âgées de 2 ans, soit à l’automne de leur vie, poursuit le chercheur. Cette substance, proche de la vitamine B3, est le précurseur de la molécule NAD+, dont le rôle est crucial pour l’activité mitochondriale. Nos résultats sont extrêmement prometteurs : la régénération musculaire est bien meilleure chez les souris ayant reçu la NR, et elles vivent plus longtemps que celles qui n’en ont pas eu". Le même traitement chez une souris modèle de dystrophie musculaire stoppe également la progression de la maladie.

Ces recherches montrent que la vitamine retarde aussi la sénescence des cellules souches neurales et des cellules souches de mélanocytes et qu'elle améliore le fonctionnement des cellules souches et donc leur capacité de régénération.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

EPFL

|

|

|

|

|

|

|

|

|

De nombreuses recherches ont montré que les fœtus sont sensibles à la musique et que la musique apaise les bébés. Mais une nouvelle étude vient de montrer que la musique pourrait également aider les bébés à apprendre à parler. Dans ces recherches, les chercheurs ont comparé 20 nourrissons âgés de neuf mois apprenant à reproduire des rythmes de musique en tapant sur un petit tambour dans un laboratoire, à 19 autres du même âge jouant avec d’autres jouets.

Ainsi, ces chercheurs ont constaté au scanner que les enfants qui effectuaient les jeux musicaux montraient une plus grande activité dans des régions du cerveau importantes pour détecter les traits vocaux et musicaux, essentiels pour l’apprentissage du langage. « Notre étude est la première menée avec de très jeunes enfants qui suggère que le fait d’être exposé à des rythmes musicaux tôt peut aussi améliorer la capacité à détecter les rythmes dans le langage et aussi à les anticiper », explique Christina Zhao, une chercheuse à l’Institut de l’apprentissage et des sciences du cerveau (I-LABS) à l’Université de Washington, aux États-Unis. « Cela signifie qu’une stimulation musicale précoce peut avoir des effets plus étendus sur les capacités cognitives et que la capacité des bébés à identifier les différences dans les sons aident les bébés à distinguer les rythmes et les sons des différentes syllabes, et donc à parler, conclut cette étude.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science Daily

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une étude épidémiologique conduite par des chercheurs de l’Inserm et du CNRS sur quatre années a montré qu'une mauvaise qualité de sommeil augmenterait la vulnérabilité aux infections, et en particulier celles dues aux parasites et aux champignons. En effet, parmi les 9 294 sujets suivis au cours de cette étude, ceux qui déclaraient une mauvaise qualité de sommeil (estimée par l’existence d’une somnolence diurne excessive) étaient plus souvent traités par des médicaments antiparasitaires et antifongiques que les autres. Ces résultats confortent l'hypothèse selon laquelle le sommeil aiderait le système immunitaire à fonctionner et à se reconstituer. Ils permettent de mieux comprendre un des rôles du sommeil.

Ces chercheurs ont analysé la masse de données issues de l'étude épidémiologiques des Trois cités (3C), une vaste étude qui a suivi des sujets âgés pendant 15 ans, sur le plan physiologique et neuropsychiatrique. Dans le cadre de cette étude, les participants ont déclaré s'ils présentaient une somnolence diurne excessive (une estimation d’une mauvaise qualité ou quantité de sommeil). Parallèlement, les données de consommation de médicaments recueillies auprès de l'Assurance Maladie ont permis de rechercher les épisodes au cours desquels les participants ont été traités par anti-infectieux (antibiotiques, antiviraux, antifongiques, antiparasitaires) durant quatre ans.

L'analyse statistique de ces données a confirmé que ceux qui dormaient de manière la plus efficiente étaient moins souvent traités par des médicaments antifongiques et antiparasitaires. Le design de l'étude n'a pas permis de montrer de corrélation avec le risque de maladies virales ou bactériennes, mais l'hypothèse reste posée : "Beaucoup d'infections virales, comme une angine ou une rhinopharyngite, ne sont pas traitées par les antiviraux. La consommation de ces médicaments ne reflète donc qu'une partie des épisodes infectieux qui leurs sont liés. A l'inverse, les antibiotiques peuvent être prescrits en prévention, et parfois à mauvais escient.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selon des chercheurs brésiliens, une bactérie présente dans 60 % des espèces d'insectes réduit très fortement la capacité des moustiques Aedes à transmettre le virus Zika, ce qui pourrait aider à combattre l'épidémie. Ces scientifiques ont inséré la bactérie Wolbachia à l'intérieur d'oeufs de moustiques Aedes, dans le cadre d'un programme d'élimination de la dengue qui est provoquée par un virus de la même famille que celui du Zika.

Non seulement la bactérie a écourté la vie de ces moustiques comme attendu mais a, en plus, fortement réduit la réplication du virus de la dengue dans leurs cellules. Et elle semble avoir les mêmes effets avec le Zika, comme déjà avec le virus du Chikungunya. Ces trois virus appartiennent à la même famille et sont transmis par les moustiques Aedes.

Les scientifiques ont également constaté que les moustiques femelles transmettaient cette bactérie à leur progéniture, ce qui en fait un agent durable de contrôle de ce principal vecteur d'infections, explique Luciano Moreira, un chercheur de la Fondation Oswaldo Cruz au Brésil. Cette expérience pilote, déjà menée pour contrôler la transmission de la dengue dans certains pays, pourrait ainsi être aisément étendue afin d'aider à combattre l'épidémie de Zika si les ressources financières nécessaires étaient débloquées, font valoir les chercheurs.

Cette épidémie frappe surtout l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil. "L'idée est de lâcher dans la nature des moustiques Aedes porteurs de la bactérie Wolbachia pendant une période de quelques mois pour qu'ils s'accouplent avec d'autres moustiques et leur transmettent cet agent pathogène finissant par remplacer toutes les populations de ces insectes", explique Luciano Moreira. La bactérie Wolbachia a été identifiée comme un moyen de lutte contre les infections transmises par des moustiques en 2005. Après quatre ans de recherche, les scientifiques ont réussi à l'isoler à partir de cellules de mouches drosophiles et à l'insérer dans des oeufs de moustiques Aedes, et ce sans recourir à des altérations génétiques.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science Daily

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La mise au point d’un médicament unique contre toutes les infections virales, capable d’affecter la protéine que les virus utilisent pour se multiplier, est l’objectif d’une étude conduite conjointement par l’Université de Sienne et le CNR, qui a permis d’identifier de nouvelles molécules capables d’inhiber la protéine humaine DDX3, dont se “nourrissent” les virus.

La recherche, dirigée par le professeur Maurizio Botta du département de biotechnologie, chimie et pharmacie de l’Université de Sienne, et du Professeur Giovanni Maga de l’Institut de Génétique Moléculaire du CNR de Pavie, vient d’être publiée dans la prestigieuse revue américaine PNAS.

Cette approche est une véritable révolution pour les thérapies antivirales, puisque les molécules développées ne touchent pas les composants viraux, comme c’est le cas des médicaments actuellement commercialisés, mais inhibent une protéine humaine, la RNA Hélicase DDX3, que les virus utilisent pour infecter la cellule et se répliquer.

Entre autres avantages par rapport à l’approche thérapeutique traditionnelle, les inhibiteurs développés se montrent efficaces contre tous les types de virus, également mutants et résistants aux médicaments utilisés actuellement.

Grâce à un long travail, les chercheurs ont réussi à concevoir et synthétiser une nouvelle famille de composants, plus puissants et plus sélectifs, capables d’affecter non seulement le virus du VIH mais aussi des virus caractérisés par une morphologie et des mécanismes de réplication différents, comme celui de l’hépatite C (HCV) de la fièvre Dengue (DENV) et du Nil Occidental (WNV), de la même famille que le virus Zika. Du moment que la cible est une protéine humaine et non virale, le composé a pleinement maintenu son profil d’activité contre toutes les souches de HIV résistantes à la thérapie actuellement utilisée.

Une étude préliminaire in vivo, effectuée en collaboration avec le professeur Maurizio Sangionetti de l’Université Catholique de Rome, a démontré que le composé n’est pas toxique pour les rats et qu’il est capable de se biodistribuer dans les tissus. Ces composés pourraient trouver une application dans le traitement des patients immunodéprimés qui sont souvent sujets à d’autres infections virales, comme dans le cas de patients infectés conjointement par les HIV/HCV . Par ailleurs, l’ample spectre antiviral qui caractérise les composés pourrait représenter une solution valide pour le traitement des nouveaux virus émergents.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

PNAS

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

| VOTRE INSCRIPTION |

|

Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrits à la newsletter RTFLash. Les articles que vous recevez correspondent aux centres d'intérêts spécifiés dans votre compte.

Désinscription Cliquez sur ce lien pour vous désinscrire.

Mon compte pour créer ou accéder à votre compte et modifier vos centres d'intérêts.

|

|

|

|

|

|