|

|

|

|

|

| NUMERO 1186 |

|

|

|

|

|

|

|

Edition du 30 Décembre 2022

|

|

|

|

|

Edito

Le succès de la mission Artémis relance la conquête spatiale vers Mars et au-delà…

AVEC NOS MEILLEURS VOEUX :

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans quelques heures nous allons entrer en 2023.

Je vous présente mes meilleurs vœux à l'aube de cette année nouvelle.

Nous continuerons pendant toute cette année, à vous apporter, gratuitement, des informations sur les innovations scientifiques et technologiques qui, souvent, pourraient changer notre vie dans ces prochaines années. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.

Bien Cordialement

René Trégouët

Sénateur Honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

Rédacteur en Chef de RT Flash

Editorial :

Le succès de la mission Artémis relance la conquête spatiale vers Mars et au-delà…

Au terme d’un fabuleux périple de 25 jours et deux millions de km, la mission lunaire pilotée par la NASA, Artemis I s’est terminée dimanche 11 décembre par une procédure inédite d’entrée du module spatial Orion (9 tonnes) par rebonds dans l’atmosphère, suivie d'un amerrissage parfaitement réussi dans le Pacifique, au large des côtes californiennes. Cette mission Artemis, qui a cumulé les exploits – elle a survolé la face cachée de la Lune à 100 km de distance, s'est placée sur une orbite rétrograde lointaine et a battu le record de distance, 432 000 km, pour une capsule habitable – est un succès majeur pour la Nasa, et relance de plus belle la compétition féroce entre les Etats-Unis et la Chine pour le grand retour de l’homme sur la Lune, attendu pour 2026, l’installation de la première base permanente sur la Lune et, à plus long terme, la conquête de Mars (vers le milieu de ce siècle) et l’exploration du système solaire lointain et de ses mystères, à commencer par les fascinantes lunes de Saturne et Jupiter que sont Encelade (6eme satellite de Saturne), Titan (le plus gros satellite de Jupiter) et Europe (La plus petite lune connue parmi les 79 que compte Jupiter).

Rappelons que le module de service d'Orion, et ses 33 moteurs, a été développé par l'ESA et non la Nasa. Il assure la propulsion du vaisseau et fournit la chaleur et l’électricité dont l’équipage aura besoin, lors des futures missions. Les performances de ce nouveau module ont dépassé les attentes de la NASA et de l’ESA, en produisant 15 % d'énergie en plus et en ayant une consommation électrique inférieure aux prévisions. Mais le plus époustouflant a été la procédure de retour et de récupération de ce module Orion : en quelques dizaines de minutes, Orion a réussi à ramener sa vitesse de 39 400 à 300 kmh, d’abord en rebondissant de manière contrôlée sur les hautes couches de l’atmosphère, puis en affrontant des température de 2 760° grâce à son nouveau bouclier thermique géant de cinq mètres de diamètre et enfin en déployant ses 11 parachutes à seulement 1600 mètres de la surface de l’océan.

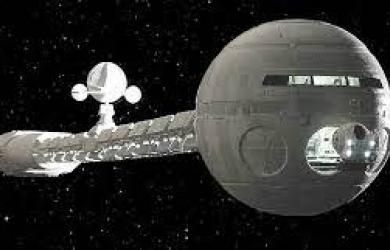

Le déroulement impeccable de ce premier volet de la Mission Artemis ouvre la voie aux deux autres volets de cette mission : 1°/ réaliser en 2024 un vol d'essai habité d'Orion, dans le SLS. 2°/ ramener, pour la première fois depuis 1972, des astronautes sur la Lune en 2026. Mais, à la différence de la conquête lunaire des années 60 et 70, il s’agit cette fois d’aller plus loin et de préparer la présence permanente de l’homme sur la Lune, d’où l’articulation de la mission Artemis et du projet de station spatiale lunaire « Lunar Gateway », développé conjointement par les Etats-Unis, le Canada, le Japon et l’Europe. La station Gateway devrait être assemblée entre 2024 et 2027 et se composera, à terme, de plusieurs modules, propulsion, télécommunications, habitation, stockage. Elle devrait permettre à quatre astronautes de pouvoir vivre en autonomie pendant au moins un mois. Cette plate-forme lunaire sera à la fois un laboratoire scientifique, un centre d’escale pour les missions sur la Lune et une base avancée pour les futurs voyages vers Mars.

Signe des temps, alors qu’Orion était sur le point de regagner la Terre, un alunisseur construit par l’entreprise japonaise Ispace et propulsée par une fusée SpaceX décollait de Cap Canaveral. Jusqu’ici, seuls les Etats-Unis, la Russie et la Chine ont réussi à faire atterrir des robots sur la Lune, située à environ 400.000 km de la Terre, mais Ispace, qui ambitionne d’être intégrée aux futurs volets 2 et 3 de la mission Artemis, compte bien faire alunir en mars prochain le petit rover de 10 kg, fabriqué par les Emirats Arabes Unis, qu’emporte cette mission. Ispace veut aussi être la première société privée à inaugurer un service commercial de livraisons abordable vers le Lune, qui devrait se peupler de plusieurs bases permanentes d’ici quelques décennies. « Cette mission marque l’aube de l'économie lunaire », s'est félicité Takeshi Hakamada, le fondateur et PDG d’Ispace.

Mais alors que le Japon affirme ses ambitions spatiales, une autre nation vient de franchir une étape décisive dans la maîtrise des technologies spatiales, l’Inde. Ce nouveau géant économique et technologique a réussi, le 18 novembre dernier, à lancer sa première fusée privée. Baptisé Vikram-S (en hommage à Vikram Sarabhai, le fondateur du programme spatial indien), ce lanceur d’une demi-tonne a décollé depuis l’île de l’Andhra Pradesh et a atteint les limites de l’espace, soit 90 km d’altitude. Fait remarquable, il n’a pas fallu deux ans à la jeune société indienne Skyroot Aerospace pour concevoir et développer cet excellent lanceur, très innovant, comportant notamment des structures en carbone composite et des composants imprimés en 3D. Commentant ce succès, le ministre indien des Sciences, Jitendra Singh, a déclaré, « C’est un nouveau départ pour le projet spatial indien et nous visons à présent clairement l’objectif d’un vol habité d’ici 5 ans. »

Mais le grand rival spatial des Etats-Unis et de l’Europe reste la Chine qui rattrape à marche forcée son retard dans le spatial, en enchaînant d’impressionnants succès. Les Chinois sont en train d’achever la réalisation de leur station spatiale (en orbite à 400 km de la Terre), baptisée Tiangong, "palais céleste" en mandarin. Son dernier module s'est arrimé avec succès, le 2 novembre dernier. Des taïkonautes ont pu y pénétrer et ont réalisé le premier transfert d'équipage en orbite de la Chine. En avril, trois taïkonautes ont regagné la Terre après un séjour-record de 183 jours dans l’espace.

Depuis quatre ans, la Chine accumule les succès spatiaux : la mission Chang'e 4 (Chang'e désignant la déesse de la Lune) a réalisé une première mondiale en se posant sur la face cachée de la Lune, en janvier 2019. Depuis, le rover Yutu-2 poursuit son exploration du satellite naturel de la Terre. Fin 2020, la Chine est devenue le troisième pays, après les Etats-Unis et la Russie, à ramener des échantillons de roches lunaires avec la mission Chang'e 5. L’analyse de ces échantillons, vieux de deux milliards d’années, a permis de mettre en évidence un volcanisme tardif de la Lune. En mai 2021, la mission Tianwen-1 (“Questionnement au ciel-1”), a déposé le robot Zhurong (Dieu du feu) sur Mars, et celui-ci a déjà parcouru plus de 2 km sans encombre.

Reste que l’éclatant succès de la mission Artemis montre que les Etats-Unis n’ont pas l’intention de se laisser distancer par la Chine dans cette course spatiale et qu’ils restent des compétiteurs redoutables. Il est vrai que la NASA consacre 20 milliards d’euros par an à son programme spatial quand la Chine en dépense, selon les estimations, environ 12 milliards d’euros. A titre de comparaison, le budget de l'Agence spatiale européenne pour la période 2023-2025 se monte à 17 milliards d'euros. Mais l’excellence américaine en matière spatiale ne repose pas seulement sur les moyens financiers dont elle dispose. Contrairement à la Chine qui déroule un programme spatial étatique, très centralisé et étroitement contrôlé et orienté par le pouvoir communiste chinois, les Américains savent faire preuve d’une incomparable souplesse, et d’une capacité d’initiative et de coopération avec le secteur privé qui font toute la différence, et que les Chinois sont encore très loin d’atteindre..

Il n’en demeure pas moins que, pour la Chine, le spatial est de venu un instrument majeur de puissance géostratégique et politique, comme l’a d’ailleurs reconnu le Ministère chinois de la Science, qui a confirmé à l’occasion du récent 20ème congrès du Parti communiste chinois, que la Chine avait bien l’intention d’établir une base permanente sur la Lune, puis d’explorer Mars, ainsi que plusieurs astéroïdes…

Il est très intéressant de souligner que la Chine, comme les autres grands puissances spatiales, Europe et Etats-Unis, a parfaitement conscience qu’une rupture technologique en matière de propulsion spatiale est nécessaire pour pouvoir explorer Mars et le système solaire lointain. En effet, en raison de la masse de carburant à embarquer, des temps de missions et des impératifs de protection des astronautes, vis-à-vis de l’exposition aux dangereuses radiations cosmiques, la propulsion chimique n’est pas envisageable pour des missions lointaines. En revanche, avec des propulseurs ioniques, les durées de voyage pour rallier Mars, et plus tard, les lunes riches de promesses de Jupiter et Saturne, pourrait à terme être considérablement réduites.

Or, et ce n’est pas un hasard, le 2ème module de la station spatiale chinoise, appelé Tianhe et lancé en avril 2021, est doté de quatre propulseurs ioniques qui utilisent un courant électrique pour accélérer des ions.

Le rendement énergétique de ces propulseurs ioniques est bien plus efficace que celui de leurs homologues chimiques. Pour maintenir la Station spatiale internationale en orbite pendant un an, il faut actuellement dépenser quatre tonnes de carburant. Avec des propulseurs ioniques, il suffirait de seulement 400 kilos pour rester en orbite pendant la même durée, selon l’Académie chinoise des sciences. Quant au voyage vers Mars, sa durée pourrait être ramenée de huit mois à un mois et demi, de quoi limiter sérieusement les effets nocifs des radiations cosmiques sur l’équipage (Voir Headtopics).

Cette technologie est déjà utilisée avec succès depuis deux ans sur Beihangkongshi-1, exploité par la compagnie aérospatiale chinoise SpaceTy. Cette société a choisi la solution innovante mise au point par le Français ThrustMe, dont le moteur ionique NPT30-I2-1U utilise de l'iode, bien moins coûteux et difficile à stocker que le Xenon, comme carburant. Le prochain défi technique consistera à augmenter la puissance des propulseurs, tout en assurant la longévité et la sécurité des moteurs. Sur ce point capital, les chercheurs chinois auraient récemment réalisé une avancée majeure : selon eux, il est possible de générer un champ magnétique assez puissant pour que les particules ionisées ne détériorent pas le moteur ionique pendant de longues périodes (Voir The Eurasian Times).

Il y a quelques jours, une équipe de l’Université McGill au Canada et de la fondation Tau Zero aux États-Unis a proposé une approche directement inspirée du vol des oiseaux de mer. Selon ces chercheurs, leur technique permettrait à un vaisseau d’atteindre des planètes lointaines, comme Jupiter en quelques mois seulement (Voir Phys.org). Le concept utilisé consiste à exploiter des sources d’énergie disponibles dans l’espace, à commencer par le vent de particules chargées provenant du Soleil. L’étude propose une approche révolutionnaire qui permettrait, en théorie, à un véhicule interagissant avec le vent solaire de dépasser les limites de vitesse propres à ce mode de propulsion : le dynamic soaring ou vol de gradient, une technique pratiquée par les oiseaux de mer, qui consiste à économiser de l’énergie en traversant de manière répétée la limite entre deux masses d'air ayant des vitesses distinctes. Grâce à cette technique, des planeurs télécommandés ont pu atteindre des vitesses dépassant 850 km/h. Selon les calculs de ces chercheurs, il serait possible, après un an et demi d’accélération, de propulser un vaisseau spatial à environ 2 % de la vitesse de la lumière soit 6.000 km par seconde

Pour propulser un engin spatial à une telle vitesse, les chercheurs imaginent un concept d’« aile magnétohydrodynamique », sans structure physique, qui pourrait être réalisée via deux aimants à plasma placés le long d’une antenne sur plusieurs mètres de long. Le champ créé par les aimants viendrait interagir avec les flux de vent solaire dans différentes directions - tout comme les oiseaux utilisent la turbulence du vent pour créer une portance. Ces chercheurs vont à présent essayer de réaliser une démonstration d’une traînée significative contre le vent solaire en utilisant un aimant à plasma.

En 2018, l’Agence spatiale américaine a lancé un challenge aux ingénieurs, et pas des moindres : envoyer 1.000 kg de charge utile sur Mars en seulement 45 jours. Emmanuel Duplay et son équipe de l’Université Mc Gill ont relevé ce défi, dans une étude publiée il y a quelques mois qui a fait grand bruit, intitulée « Proposition de voyage spatial rapide vers Mars en utilisant un mode de propulsion par laser thermique » (Voir étude). Ces chercheurs de l’Université de McGill au Canada ont imaginé un concept de fusée propulsée à l’aide d’un laser pointé depuis la Terre vers le vaisseau spatial. Ce faisceau laser de 10 mètres de diamètre, pour une puissance de 100 mégawatts, chaufferait un plasma d’hydrogène qui serait expulsé sous forme de gaz et propulserait le vaisseau. Le vaisseau spatial serait équipé d’un réflecteur parabolique incliné vers une chambre de chauffage contenant du plasma d’hydrogène.

A l’aide de l’énergie transmise par ce laser, le noyau de plasma serait chauffé à environ 40.000 degrés Celsius et les gaz circulant autour du noyau atteindraient une température de 1.000 degrés Celsius. Ce sont ces gaz, expulsés par une buse, qui permettraient la forte poussée propulsant le vaisseau vers Mars. Initialement, la charge utile pourrait être lancée à 17 km/seconde vers Mars et cette vitesse serait encore équivalente à 16km/s au bout de 45 jours. Selon les chercheurs, la masse de charge utile transportée avec ce système pourrait être dix fois plus importante qu’avec une propulsion chimique.

Les grandes puissances spatiales, USA, Europe, Chine, Japon et demain, Inde, ont bien compris que l’exploration et la conquête de notre système solaire – sans parler de la colonisation éventuelle de Mars – n’est pas envisageable sans ruptures technologiques majeures dans quatre domaines. Le premier, nous l’avons vu, concerne le mode de propulsion qui doit permettre de gagner au moins un ordre de grandeur, par rapport à l’actuelle propulsion chimique, en vitesse de déplacement dans l’espace. Trois voies technologiques sont explorées à cette fin, la voie nucléaire, la voie ionique (ou plasmique) et la voie photonique, sachant que ces différentes solutions peuvent se combiner entre elles.

Le deuxième domaine est celui de l’informatique qui gèrera les vaisseaux spatiaux amenés à réaliser de longues et lointaines missions. On comprend bien que des équipages qui seront livrés à eux-mêmes et qui ne pourront pas espérer de réponses de la Terre, en cas de problèmes, avant plusieurs heures (le temps que les signaux radio voyagent à la vitesse à la lumière), devront pouvoir compter sur des systèmes d’intelligence artificielle à la fois très réactifs, capables de prendre les bonnes décisions face à un événement imprévu et très robustes, c’est-à-dire capables de s’autoréparer en cas de dysfonctionnement.

Le troisième, lié au précédent, concerne les robots polyvalents et autonomes qui accompagneront l’équipage et le seconderont de manière précieuse dans leurs nombreuses tâches. Là encore, ces robots devront être d’une fiabilité à toute épreuve, mais également en capacité de prendre des décisions rapides en cas de situations extrêmes.

Enfin, le dernier domaine, qui mériterait à lui seul un long développement, est celui du statut biologique des astronautes qui prendront part à ces missions longues et périlleuses, pouvant durer plusieurs années. Si l’on veut pouvoir protéger l’équipage d’une exposition trop prolongée aux radiations cosmiques, il faudra sans doute que certaines phases de ces missions spatiales s’effectuent, sinon en état de cryogénisation (cette technologie étant peut-être pour très longtemps hors de portée de la science), mais du moins en état d’hibernation contrôlée, dans des capsules individuelles de survie, ce qui suppose de parvenir à une maîtrise du métabolisme humain que nous sommes encore loin de posséder.

On le voit, la nouvelle étape de la conquête spatiale qui commence sera un formidable moteur de progrès scientifiques et techniques, à la fois parce que ces avancées de ruptures sont nécessaires à son déroulement et parce qu’en retour, l’exploration approfondie de notre système solaire va permettre à l’humanité de faire des pas de géants dans la connaissance fondamentale des lois de l’Univers, et dans la compréhension du vivant, mais aussi de trouver dans l’espace de nouvelles ressources matérielles utiles à notre planète, et de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui pourront être, espérons-le, transposées sur Terre . Dans cette perspective, nous devons nous féliciter que l’Europe ait fait preuve de clairvoyance et ait décidé, il y a quelques semaines, une augmentation historique du budget de l’Agence Spatiale Européenne. Soyons en convaincus : notre avenir, notre destin est d’aller toujours plus loin pour explorer le vaste Univers et pour répondre à notre soif insatiable d’aventures, de connaissances et de mystères…

René TRÉGOUËT

Sénateur Honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

e-mail : tregouet@gmail.com

|

|

|

|

|

|

|

|

Avenir |

|

|

Nanotechnologies et Robotique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Traiter un cancer du foie à un stade prématuré est désormais possible grâce à la robotique. Quantum Surgical a développé un robot, Epione, offrant une technique très peu invasive pour le patient et qui permet de soigner le cancer de manière beaucoup plus efficace. « On ne remplace pas le praticien, c’est un outil qui est là pour l’aider », explique Bertin Nahum, président et cofondateur de Quantum Surgical et invité de Tech&Co. « C’est un acte minutieux que de venir cibler une tumeur qui fait quelques millimètres de diamètre sur un patient qui respire. Le robot va aider le praticien à positionner l’aiguille d’ablation ».

Cette alternative à la chirurgie traditionnelle offre de nombreux bénéfices, que ce soit pour le patient ou pour le praticien. L’ouverture de l’abdomen n’est pas nécessaire. Ainsi, la convalescence post-opération devient beaucoup plus simple. Le processus de traitement se déroule en plusieurs étapes. D’abord, les données des scanners et IRM réalisées par le patient sont récoltées par le praticien, qui va ensuite les renseigner dans le robot. Le robot va ainsi pouvoir cibler de manière extrêmement précise la trajectoire de l’aiguille d’ablation.

« On a une chirurgie encore artisanale qui dépend essentiellement du praticien et de sa forme du jour. Avec la robotique, on va avoir des performances beaucoup plus égales entre les patients » note Bertin Nahum. 100 patients ont déjà été opérés avec cette nouvelle technologie. « Moins de 10 % des personnes éligibles bénéficient de ce traitement car on a insuffisamment de praticiens pour réaliser cet acte. On est là pour standardiser cette démarche » ajoute le co-fondateur de Quantum Surgical.

L’objectif principal de ce robot est de traiter le cancer de manière plus prématurée qu’avec la chirurgie classique. Les processus traditionnels demandent souvent un temps d’attente plus important puisqu’ils nécessitent une tumeur plus grosse pour pouvoir être traitée.

Aujourd’hui, le cancer du foie touche environ 3,2 millions de personnes à travers le monde. Ce type de maladie a causé la mort de 830.000 personnes en 2020. Le cancer du foie est le troisième type de cancer le plus mortel, et le sixième le plus commun. Mais d’autres types de cancers sont ou vont être traités prochainement par le robot de Quantum Surgical, comme l’a annoncé Bertin Nahum : « On a commencé par le foie mais on a étendu le robot à d’autres organes comme le rein, le pancréas. On espère très prochainement pouvoir traiter les cancers des os et des poumons ».

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

BFM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lancée en 2016 par Nicolas Carlési, la société Iadys, installée à Roquefort-la Bédoule, développe le Jellyfishbot, un robot télécommandé qui récupère les déchets flottants dans les ports, en mer et sur les cours d’eau. C’est dans le port de Cassis que tout a commencé en 2018. Et depuis, l’entreprise a commercialisé 60 robots dans de nombreuses villes françaises et à l’international, et a enregistré 10 commandes supplémentaires qui seront bientôt livrées.

Le Jellyfishbot s’adresse désormais à tous les opérateurs qui sont à la recherche de solutions de dépollution et d’entretien de plans d’eau, en France et à l’international. Aujourd’hui, l’entreprise commercialise sa solution en Asie Pacifique (Japon, Taiwan, Singapour et Australie), en Europe occidentale (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Finlande, Croatie, Suisse, Norvège, Portugal, Monaco, Pays-Bas et Grèce), en Tunisie, en Turquie et plus récemment aux Etats-Unis.

Des instituts de recherche en France et à l’étranger viennent même de faire le choix de s’équiper avec le Jellyfishbot pour mener leurs recherches sur les microplastiques. À Tokyo, c’est un parc d’attractions qui a choisi d’utiliser le robot pour nettoyer ses bassins et pour faire de la pédagogie auprès du public.

Depuis 2021, le Jellyfishbot dispose d’un nouveau système qui lui permet de naviguer en toute autonomie et de détecter les obstacles fixes. Cette innovation permet à l’opérateur en charge du pilotage de programmer son robot. La mise en place d’un second niveau d’autonomie, avec détection d’obstacles mobiles cette fois-ci, se profile pour début 2023.

Toutes ces prouesses ont permis à l’entreprise de boucler sa première levée des fonds de plus de 1,5 million d’euros pour renforcer ses équipes commerciales, R&D et marketing & communication. Cet automne, Iadys va déployer une nouvelle fonctionnalité permettant de connaître et de surveiller la profondeur du plan d’eau. Cette technologie est possible grâce à l’intégration d’une sonde sur le robot qui émet une onde acoustique (un son) qui va se propager dans l’eau. C’est l’écho et le temps mis par le son à parcourir en aller-retour le trajet surface-profondeur qui va permettre de déterminer la profondeur. À partir de ces données, il est possible de réaliser des cartes de navigation, de décider de l’aménagement du littoral, de la quantité de sédiment à enlever ou encore d’identifier les déchets volumineux au fond de l’eau (trottinettes, caddies, poubelles…).

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

MIM

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il grimpe un escalier aux marches irrégulières, franchit un talus alors que le sol meuble se dérobe sous ses pattes, progresse sur des planches posées en vrac sans perte d’équilibre et sans hésitation… Ce petit robot quadrupède réagit vite au monde qui l’entoure et exécute des mouvements d’une surprenante agilité, presque animale.

Voici le fruit de trois années de recherche sur la locomotion assistée par la vision, accomplies par une équipe conjointe de l’Université Carnegie Mellon et de l’Université de Californie à Berkeley. Les résultats ont été présentés à la Conférence internationale sur l’apprentissage robotique (CoRL) à Auckland. « Un beau travail appliqué, qui montre que la pratique est au moins aussi importante que la théorie », commente Fabien Moutarde, directeur du centre robotique des Mines Paris. « C’est un progrès important quant aux méthodes utilisées pour faire se déplacer un robot à pattes dans des environnements difficiles, même s’il n’y a pas de révolution algorithmique particulière ».

Ces chercheurs optent en effet pour une approche explorée depuis une dizaine d’années en robotique, fondée sur l’apprentissage automatique. « Grâce à des asservissements visuels intelligents, on apprend au robot à adopter la meilleure posture ou démarche en fonction de l’image qu’il perçoit », explique Fabien Moutarde. « A la manière des humains, qui voient et déduisent par réflexe ce qu’ils doivent faire, qu’ils marchent ou conduisent une voiture ».

Il s’agit d’un principe de contrôle de « bout en bout » (end to end). Les étapes intermédiaires habituelles qui servent à calculer les déplacements – perception multiple, fusion des données, représentation de l’environnement, calcul de trajectoire… - sont ici supprimées. « La construction d’une carte du monde est une opération complexe, qui nécessite par exemple une bonne odométrie », souligne Fabien Moutarde. « Et ces cartes sont très bruitées ».

Basé sur la plate-forme standard A1 du fabricant Unitree, ce système robotique adaptatif repose quant à lui sur un réseau de neurones récurrent. Son entraînement comporte deux phases réalisées en simulation : un apprentissage par renforcement avec une mini-matrice 3D et des paramètres environnementaux (friction…), puis un apprentissage supervisé à partir de données de profondeur (acquises par la caméra 3D) et de proprioception (perception de la position des parties du robot).

Une fois entraîné et placé en conditions réelles, le petit quadrupède actionne automatiquement ses articulations avec l’angle le plus propice au terrain traversé, en fonction des informations de profondeur et de proprioception. Comme les vidéos le montrent, il s’en sort sur des terrains très accidentés ou glissants. Le réseau de neurones récurrent présente l’avantage de stocker l’information du passé immédiat. « Le robot raisonne – si l’on peut s’exprimer ainsi – de façon un peu temporelle : il se souvient de ce qu’il a vu quelques instants auparavant », résume Fabien Moutarde. A l’image d’un chat, qui pose sa patte arrière à l’endroit exact où il vient de poser sa patte avant.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Cornell

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Matière |

|

|

Matière et Energie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L’équipe de la start-up Woodlight obtient ses premiers résultats de luminescence chez des cellules végétales. Une réussite confirmée pour de bon en 2021, et qui vient couronner 5 années d’intense engagement de la part de ses fondateurs Rose-Marie et Ghislain Auclair. Prochaine étape : le prototypage sur une plante entière, en vue de permettre un balisage urbain écologique ainsi qu’une mise en lumière végétale dans les hôtels, restaurants et autres vitrines. Pour cela, « nous avons besoin de fonds pour recruter une spécialiste du domaine. Or, l’expertise a un prix… », indique Rose-Marie Auclair. Woodlight a donc ouvert le 15 novembre dernier une campagne de financement participatif sur la plate-forme Kriptown, offrant à chacun la possibilité d’obtenir des actions dans la société.

Pour les deux docteurs en biologie génétique, l’aventure commence en 2016. Face à la pollution et au manque de verdure des grandes villes, une idée leur vient. « Comme les plantes absorbent le CO2, qui est un gaz à effet de serre, nous nous sommes demandé s’il ne serait pas possible de les rendre luminescentes », se souvient Rose-Marie Auclair. Le résultat serait une lampe 100 % verte : sans électricité et totalement recyclable ! Pendant deux années, les biologistes se forment et créent dans la foulée un laboratoire de biotechnologie de type fablab. Nous sommes alors en 2018 et la société Woodlight est officiellement fondée. Dès la fin de l’année, les premières preuves de concept font entrer la toute jeune start-up dans l’incubateur d’entreprises du Grand Est SEMIA. Les subventions qui en découlent mènent à l’embauche de trois précieux renforts dès 2019.

Les recherches passent alors de la mise en place du système de bioluminescence à son intégration dans des cellules végétales. L’équipe veut fournir à la plante Nicotiana – leur modèle – les gènes codant pour l’enzyme luciférase et le substrat luciférine. Et c’est la biochimie de l’interaction entre luciférase et luciférine qui est à l’origine du phénomène de luminescence. Son nouveau jalon technologique atteint, Woodlight vise désormais à produire un premier prototype visible d’ici mi-2024.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Woodlight

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Depuis plusieurs années, le graphite est un élément indispensable pour la fabrication des batteries de voiture lithium-ion. Il sert à la fabrication des anodes qui sont les électrodes négatives des piles. Bien que le graphite puisse être extrait des mines, de nos jours, il est le plus souvent fabriqué par pyrolyse. Ce processus est cependant extrêmement polluant et nécessite beaucoup d’énergie. Pour remplacer le graphite, des chercheurs finlandais ont inventé une autre méthode plus écologique qui consiste à fabriquer les anodes à partir d’un élément du bois appelé lignine.

La création de la lignode est issue d’une collaboration entre Northvolt et Stora Enso. Northvolt est une société de stockage d’énergie norvégienne tandis que Stora Enso est la plus grande entreprise forestière d’Europe, orientée vers le développement et la production de solutions basées sur le bois et la biomasse. Le but du projet serait de minimiser au maximum l’émission carbone liée à la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Les deux entreprises prévoient de mettre en place une première usine chargée de la production des lignodes à l’échelle commerciale, et ce, d’ici 2025.

De nos jours, presque toutes les batteries utilisées dans les véhicules électriques, les smartphones, les appareils photo et les drones utilisent le graphite pour fonctionner. Le problème avec ce produit, c’est que son extraction ainsi que sa production causent des dégâts importants sur le plan environnemental. D’autre part, il présente des limites en matière de rechargement. À l’inverse, la culture d’arbres et la production de lignodes présentent une empreinte carbone faible.

De plus, grâce à la structure amorphe des lignodes, les ions peuvent entrer à partir de toutes les directions, et se déplacer plus facilement et plus rapidement que dans le graphite cristallin. De ce fait, les taux de charge et de décharge sont aussi plus élevés. D’après Lauri Lehtonen, responsable de la lignode chez Stora Enso, les limites du temps de charge du graphite d’origine fossile se situeraient entre 40 à 50 min, alors qu’il ne suffirait que de huit minutes pour les anodes à base de lignine pour effectuer le travail.

Parmi les bio-sources existantes, la lignine est la deuxième plus abondante dans le monde. Selon les estimations, elle aurait un potentiel mondial de plus de 45,3 millions de tonnes. Actuellement, 2 % seulement sont exploités par l’industrie, le reste étant brûlé pour la production d’énergie. À part le fait de constituer une alternative au graphite, la lignine pourrait également intervenir dans la conception d’autres composants de la batterie rechargeable. Une étude coréenne a montré que des matériaux à base de lignine pourraient être utilisés dans d’autres composants de la batterie. Figurent parmi ces éléments constitutifs le liant, le séparateur, l’électrolyte, ou encore la cathode.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

PubMed

Storaenso

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Vivant |

|

|

Santé, Médecine et Sciences du Vivant

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de Lausanne (Suisse), le Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) et la société THERYQ (groupe ALCEN) ont signé un accord portant sur le développement et la construction du premier appareil au monde de radiothérapie flash de pointe. « En tant qu’hôpital universitaire, le CHUV s’est associé à un centre de recherche d’envergure mondiale et à un partenaire industriel à la pointe du progrès pour résoudre une problématique médicale, physique et technique et trouver des solutions novatrices de lutte contre le cancer, s’est réjoui en conférence de presse de lancement, le vendredi 25 novembre, le professeur Philippe Eckert, directeur général du CHUV.

"C’est un saut quantique dans le domaine de la cancérologie", assure-t-il. Cet appareil, fondé sur la technologie du CERN, utilisera des radiations à électrons à très haute énergie (Very High Energy Electrons – VHEE) pour traiter tous types de cancers résistants aux traitements conventionnels. Il sera installé au CHUV et devrait être opérationnel d’ici deux ans pour des premiers essais cliniques à l’horizon 2025/2026. "Cela représente un espoir très important d’augmenter l’efficacité de la radiothérapie conventionnelle", se félicite le professeur Jean Bourhis, chef du Service de radio-oncologie du CHUV. "En réduisant l’irradiation à quelques millisecondes, la radiothérapie flash diminue considérablement les effets secondaires sur les tissus sains tout en augmentant l’efficacité sur les tumeurs".

Ce développement est l’aboutissement des premières études en 2013 sur l’effet flash, du traitement avec succès d’un premier patient atteint d’un cancer de la peau en 2019 et d’un programme innovant de transfert clinique de la radiothérapie flash initié en 2020 entre le CERN et le CHUV. Celui-ci a vu l’installation d’un premier prototype baptisé FLASHKNiFE, fabriqué par la société de technologie médicale THERYQ, pour traiter en flash des tumeurs superficielles ou peu profondes (jusqu’à 3 cm).

Une nouvelle révolution s’annonce aujourd’hui. "En intégrant la technologie novatrice d’accélérateur linéaire compact développée par le CERN, notre outil FLASHDEEP utilise des faisceaux d’électrons de très haute énergie de 100 à 200 MeV", détaille Ludovic Le Meunier, directeur général de THERYQ. "10 à 20 fois plus puissants que ceux du FLASHKNiFE, ces rayons permettront de traiter en moins de 100 millisecondes tous types de cancers jusqu’à une profondeur de 20 cm, augmentant considérablement le nombre de patients traités". L’accélérateur, fondé sur la technologie CLIC (Compact Linear Collider) du CERN, aura un volume compatible avec son intégration dans un campus hospitalier. « Les appareils de radiothérapie fondés sur notre technologie des accélérateurs d’électrons sont également nettement plus compacts et moins coûteux que les installations actuelles de thérapie à base de protons », indique Mike Lamont, directeur du CERN pour les accélérateurs et la technologie.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Pharmaceutiques

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le déploiement rapide de nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments antiviraux a permis d’endiguer la pandémie de Covid-19, provoquée par le virus SARS-CoV-2. Malgré les progrès accomplis, le développement de nouvelles thérapies demeure impératif : l’émergence régulière de nouveaux variants - dont certains sont résistants aux traitements disponibles – et la possible apparition de nouvelles souches du virus représentent un risque de nouvelles pandémies. Pour combattre le virus, les protéines figurent en première ligne des cibles thérapeutiques. La plus connue est la protéine Spike, qui se situe à la surface du SARS-CoV-2 et lui donne son aspect "hérissé". Elle constitue la clé qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules. C’est elle que visent les vaccins à ARN messager.

Mais le SARS-CoV-2 fabrique aussi d’autres protéines, dites "non structurales", en utilisant les ressources de nos cellules après y avoir pénétré. Il y en a seize. Elles sont indispensables à la réplication du virus. Certaines ont été étudiées en profondeur dans le cadre du développement de nouveaux médicaments. D’autres ont reçu moins d’attention. C’est le cas de la protéine Nsp1. Faute de cavités évidentes à sa surface qui permettent l’ancrage d’un potentiel médicament, les chercheurs/euses estimaient qu’elle ne pouvait pas constituer une cible de traitements.

« Nsp1 est pourtant un agent infectieux important du SARS-CoV-2", explique Francesco Luigi Gervasio, professeur ordinaire à la Section des sciences pharmaceutiques et à l’Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale de la Faculté des sciences de l’UNIGE, au Département de chimie et à l’Institut de biologie structurale et moléculaire de l’UCL. Cette petite protéine virale bloque sélectivement les ribosomes – c’est-à-dire les usines à protéines de nos cellules – les rendant inutilisables par nos cellules et empêchant ainsi la réponse immunitaire. Parallèlement, via les ribosomes, Nsp1 stimule la production de protéines virales ».

L’équipe du professeur Gervasio, en collaboration avec l’UCL et l’Université de Barcelone, révèle aujourd’hui l’existence d’une cavité "cachée" à la surface de Nsp1, pouvant constituer la cible de futurs médicaments contre le SARS-CoV-2. « Pour mettre au jour cette poche cryptique, partiellement cachée, nous avons effectué des simulations à l’aide d’algorithmes que nous avons développés », explique Alberto Borsatto, assistant à la Section des sciences pharmaceutiques et à l’Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale de la Faculté des sciences de l’UNIGE, premier auteur de l’étude. « Puis, afin de confirmer que cette poche pouvait être utilisée comme cible médicamenteuse, nous avons utilisé les techniques de criblage expérimental et de cristallographie par rayons X ».

L’équipe de recherche a ainsi testé un grand nombre de petites molécules pouvant potentiellement se fixer à la cavité de Nsp1 (criblage expérimental). Elle en a identifié une en particulier - appelée 5 acetylaminoindane ou 2E10 - qui a également permis de déterminer l’arrangement spatial des atomes composant la cavité (par cristallographie). Des données indispensables qui représentent la base du processus de développement de nouveaux médicaments.

« Ces résultats ouvrent la voie à la mise au point de nouveaux traitements ciblant la protéine Nsp1, non seulement pour lutter contre le SARS-CoV-2 et ses variants mais aussi contre d’autres coronavirus pour lesquels Nsp1 est présente », se réjouit Francesco Luigi Gervasio, dernier auteur de l’étude. Quant à la méthode développée pour révéler la poche cachée de Nsp1, elle pourra être mise à profit pour découvrir, à la surface d’autres protéines, de nouvelles cavités encore inconnues des scientifiques.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

UNIGE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La capacité des humains à spatialiser des nombres, en mettant les plus petits à gauche et les plus grands à droite, a longtemps été attribuée aux humains de par l’influence de l’apprentissage de l’écriture et la lecture. Une nouvelle étude, menée par Martin Giurfa, professeur à l’Université Toulouse III – Paul Sabatier au Centre de recherches sur la cognition animale du Centre de biologie intégrative (CRCA/CBI – CNRS/UT3), vient de démontrer que des invertébrés témoignent aussi de cette même représentation spatiale des nombres, qui serait ainsi inhérente aux espèces possédant un cerveau à 2 hémisphères latéralisés.

Lorsque des humains, ainsi que certains autres vertébrés, sont confrontés à des quantités numériques, ceux-ci les ordonnent de façon spatiale, spécifiquement de gauche à droite en ordre croissant. Par exemple, dans un exercice de pointage de nombres avec la main gauche et droite simultanément, nous sommes plus rapides en signalant de petites quantités avec la main gauche alors que des grandes quantités sont signalées plus rapidement avec la main droite. Cette représentation spatiale des nombres s’appelle la ligne mentale numérique (LMN) et son existence a longtemps été sujette à débat car elle a été attribuée à des facteurs culturels comme l’apprentissage de la lecture et l’écriture, de gauche à droite, dans les cultures occidentales.

A l’inverse, dans les cultures où elles se font de droite à gauche, la LMN est atténuée. Après avoir passé plusieurs années dans une culture occidentale, l’effet LMN émerge chez ces mêmes individus. Néanmoins, d’autres travaux montrent que les nouveau-nés humains et certains vertébrés, comme les oiseaux, ordonnent les nombres selon une LMN, suggérant ainsi une composante innée dans cette représentation numérique spatiale. Un article inédit publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences, mené par Martin Giurfa et impliquant également des chercheurs des universités de Lausanne et de Padoue1, vient apporter une réponse à ce débat : la LMN est présente aussi chez les abeilles.

Pour obtenir ce résultat, des abeilles en libre vol étaient entraînées à obtenir une solution sucrée dans une boîte affichant sur une paroi verticale une image avec un nombre d’items déterminés, dont la nature - mais pas le nombre - variait régulièrement (cercles, carreaux, triangles). Après s’être habituées à la quantité affichée, elles étaient confrontées à deux images identiques affichant le même nombre d’objets à droite comme à gauche. Des abeilles entraînées à la valeur 3 étaient testées face à des images avec 1 seul objet, présentées sur leurs deux côtés, puis avec une image affichant une valeur de 5, avec le même procédé.

Les abeilles ainsi testées avec ces quantités nouvelles ont préféré aller sur l’image de la valeur 1 à leur gauche et celle de 5 à leur droite. Les résultats de ce travail ont montré que le positionnement d’un nombre dans la LMN est relatif à un nombre de référence. Ainsi des abeilles entraînées à 1 préfèrent 3 à droite alors que des abeilles entrainées à 5 préfèrent 3 à gauche. « Le fait de démontrer l’existence d’une LMN chez les abeilles est un élément clé pour le débat sur ses origines », selon Martin Giurfa. « Il parait difficile de rester sur une argumentation purement culturelle, même si, chez l’homme, ce facteur peut atténuer la LMN ou au contraire la renforcer ».

Les résultats obtenus par Martin Giurfa et ses associés mettent en évidence la convergence des stratégies de traitement numérique - notamment l’association entre l’espace (droite, gauche) et les quantités - qui existent entre des cerveaux de différentes complexités comme ceux de l’homme et des abeilles malgré leurs différences évolutives importantes. La LMN parait être inhérente à des systèmes nerveux latéralisés, tels que ceux de l’homme et de l’abeille, où des hémisphères cérébraux diffèrent dans leur traitement d’informations selon la nature de celles-ci : fréquences et/ou quantités, par exemple.

Cette asymétrie cérébrale, qui se produit chez un large éventail de vertébrés et d’invertébrés, peut être donc à la base de la LMN chez de très nombreuses espèces. « Ces travaux nous montrent à nouveau que les êtres humains ne sont pas si spéciaux et différents d’autres créatures vivantes dans certaines capacités cognitives, y compris dans le cas des abeilles que nous avons tendance à considérer ‘simples’. Ces résultats devraient donc aider à changer notre regard sur les espèces avec lesquelles nous partageons notre environnement, et nous amener à adopter des pratiques plus responsables pour préserver cet environnement et leur survie », conclut le professeur de neurosciences.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

CNRS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La connaissance repose sur l’apprentissage. Mais encore faut-il pouvoir retrouver le souvenir stocké, lorsque nous en avons besoin. Dans ce processus, on sait qu’une région centrale du cerveau, l’hippocampe, joue un rôle-clé comme le centre de la mémoire, car il est essentiel non seulement aux premières étapes de sa formation – c’est la phase d’apprentissage –, mais aussi lors du rappel de souvenirs – c’est la phase dite "de remémoration". Mais comment l’hippocampe passe-t-il de la mémorisation à la remémoration ?

Ruy Gómez-Ocádiz et ses collègues, de l’Institut Pasteur et de l’École normale supérieure, à Paris ont montré qu’il existe comme un interrupteur neuronal dans l’hippocampe, qui permet de passer d’un état, la mémorisation, à l’autre, la remémoration.

En effet, les scientifiques étudient depuis longtemps les différents modes de fonctionnement de l’hippocampe, qui comprend plusieurs couches de neurones différents, empilés et organisés de diverses manières selon la couche. Ainsi, face à quelque chose de nouveau, un événement ou un objet par exemple, des neurones situés dans la couche dite "CA3" de l’hippocampe travaillent ensemble pour encoder l’information et la stocker en mémoire ; puis, si nécessaire, pour comprendre une situation, le même circuit de neurones s’active pour récupérer ces données mémorisées.

Or ces deux modes de la mémoire ne peuvent fonctionner en même temps : ils sont en conflit. Pourtant, en général, sans que l’on s’en rende compte, on utilise presque en permanence des souvenirs et de nouvelles informations à retenir pour comprendre le monde qui nous entoure. Les deux modes de l’hippocampe doivent donc alterner, et c’est ce commutateur neuronal que Ruy Gómez-Ocádiz et ses collègues ont cherché à repérer dans notre cerveau.

Mais pour déterminer comment l’hippocampe passe d’un état à l’autre, il faut réussir à le confronter à de la nouveauté presque instantanément alors qu’il est en train d’utiliser des souvenirs… Un tour de passe-passe que la réalité physique ne permet pas ! Alors les chercheurs ont eu l’idée d’utiliser la réalité virtuelle : ils ont développé un jeu vidéo dans lequel des souris ont exploré et mémorisé des mondes virtuels. En parallèle, ils ont enregistré l’activité électrique de leur hippocampe à l’aide d’électrodes implantées. Puis ils ont – comme par magie – téléporté les rongeurs dans un "environnement" virtuel totalement nouveau alors qu’ils utilisaient leurs souvenirs épisodiques des mondes virtuels mémorisés…

À ce moment-là, un signal de dépolarisation électrique, faible et transitoire, est apparu dans des neurones particuliers : les cellules granulaires de la couche hippocampique nommée "gyrus denté", une zone justement en amont de la couche CA3 de l’hippocampe. Ensuite, les scientifiques ont intégré ce signal synaptique de la nouveauté, qui se produit à chaque transition vers un nouveau monde virtuel, dans un modèle mathématique de l’hippocampe : il permet bien de passer du mode remémoration au mode mémorisation et explique – enfin – comment nous sommes capables d’utiliser nos souvenirs tout en apprenant de nouvelles informations.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Institut Pasteur

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une équipe du MIT a découvert comment le gène APOE4, facteur de risque le plus connu de la maladie d'Alzheimer, agit sur le cholestérol dans le cerveau et entraîne des déficits cognitifs. Le gène APOE4 est le facteur de risque le plus important connu à ce jour pour Alzheimer. Posséder une copie de ce gène dans son ADN augmente le risque par trois de développer la maladie au cours de la vie. Deux copies augmentent le risque de... 8 à 12 fois.

Le mécanisme d'action de ce gène, qui jusqu'à présent était mal compris, vient d'être en partie mis à jour dans une étude du MIT. Au cœur du processus : une mauvaise distribution du cholestérol dans le cerveau, responsable de la baisse des fonctions cognitives.

En observant le cortex préfrontal - le centre cognitif du cerveau - de 32 personnes décédées, les chercheurs du MIT ont observé une différence entre ceux porteurs du gène APOE4 et les autres. Plusieurs lipides semblaient être mal métabolisés. Le cholestérol en particulier semblait mal traité par les oligodendrocytes, des cellules de soutien du système nerveux central. Leur rôle est de créer la myéline, la gaine composée de lipides qui entoure les neurones et permet le passage du courant électrique.

« Les oligodendrocytes utilisent le cholestérol pour synthétiser la myéline et créer les différentes couches qui isolent les neurones. C'est d'ailleurs là que se trouve la quasi-entièreté du cholestérol dans notre cerveau en temps normal. Mais chez les porteurs du gène APOE4, nous nous sommes aperçus que le cholestérol s'accumulait dans le réticulum endoplasmique (un réseau de tubules de membranes situé dans une cellule, ndlr) », explique la Dr Li-Huei Tsai, neuroscientifique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Sciences et Avenir.

« Lorsque les oligodendrocytes ne parviennent plus à transporter le cholestérol, cela diminue leur capacité à synthétiser la myéline ». Sans leur gaine de myéline, le signal électrique ne circule plus dans les neurones. « C'est la myéline qui permet aux signaux électriques de se déplacer vite, d'arriver au bon endroit dans le cerveau, malgré parfois de longues distances à parcourir. Lorsqu'il y a moins de myéline ou qu'elle est abîmée, le signal électrique est rompu, ce qui a un effet sur les capacités cognitives ».

Les chercheurs ont ensuite traité les cellules porteuses d'APOE4 avec de la cyclodextrine, un médicament qui stimule l'élimination du cholestérol. Cela a aidé à restaurer la formation de myéline. Les chercheurs ont également découvert que chez des souris possédant deux copies d'APOE4, la cyclodextrine semblait éliminer le cholestérol du cerveau, améliorer le flux de cholestérol dans les gaines de myéline et stimuler les performances cognitives des animaux.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des scientifiques anglais ont dévoilé les résultats d’une étude menée durant huit ans sur 331 personnes, qui ont, pour certaines, reçu le vaccin expérimental DCVax. Le principe du vaccin mis au point est de stimuler le système immunitaire du malade, en lui injectant des protéines de sa propre tumeur mêlées à ses globules blancs. Ainsi, les globules blancs administrés au patient "éduquent" les cellules de son organisme et le poussent à reconnaître et détruire la tumeur. « Le DCVax représente la première thérapie émergente dont l’efficacité a été prouvée dans le traitement du glioblastome, depuis la chimiothérapie au Témozolomide en 2005 », a déclaré le directeur de la recherche du NHS (National Health Service).

Les premiers résultats sont très encourageants : 13 % des malades ayant bénéficié du vaccin étaient toujours vivants cinq ans après le diagnostic, contre 5,7 % des malades à qui l’on avait administré un placebo. L’un des patients est même toujours en vie sept ans après avoir été traité avec le DCVax. « Les résultats totaux sont étonnants », a confié un des instigateurs de l’étude, neurochirurgien à l’hôpital King’s College de Londres (Angleterre). Le vaccin pourrait aider les 2 500 personnes, à qui l’on diagnostique un glioblastome chaque année en Grande-Bretagne, à vivre plus longtemps, notamment celles qui ne peuvent pas bénéficier d’une opération chirurgicale.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

The Guardian

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Dans le domaine du cancer, le diagnostic précoce est un enjeu majeur pour les patients. Aussi, la start-up israélienne Imagene, fondée en 2020, cherche à faciliter et accélérer le diagnostic du cancer, qui peut prendre aujourd’hui plusieurs semaines. A ce titre, la start-up a mis au point une technologie capable de réaliser une analyse moléculaire complète à partir d’images de biopsies numérisées en temps réel. Les oncologues pourront ainsi obtenir un diagnostic précis en quelques minutes et proposer plusieurs options de traitements personnalisées à leurs patients sur la base de ce diagnostic.

S’appuyant sur de l’Intelligence Artificielle (IA), la solution élaborée par Imagene consiste à rechercher des biomarqueurs dans une image de biopsie numérisée pour aider les pathologistes à détecter les biomarqueurs cancéreux. Imagene a ainsi développé des modèles capables de rechercher près de 30 biomarqueurs dans huit organes, parmi lesquels les poumons, la thyroïde, les seins ou encore les ovaires. Si la technologie d’Imagene n’a pas encore reçu les autorisations réglementaires, la société israélienne espère pouvoir être disponible sur le marché d’ici cinq ans.

Par ailleurs, Imagene travaille d’ores et déjà avec le centre médical Sheba et le centre médical Tel Aviv Sourasky en Israël, ainsi qu’avec plusieurs établissements médicaux et sociétés pharmaceutiques internationales. Imagene et le centre médical Sheba ont à ce titre récemment publié un article dans ce domaine dans la revue Modern Pathology.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Israel21c

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L’immunothérapie est une approche de pointe du traitement contre le cancer. Elle consiste à retourner le système immunitaire de la patiente ou du patient contre sa tumeur. Notre connaissance accrue des mécanismes par lesquels l’organisme régule les réponses immunitaires a ainsi transformé notre combat contre le cancer. Malgré son taux de réussite, l’immunothérapie s’est toujours heurtée à un obstacle tenace : les cellules tumorales échappent souvent à la "vigilance" des cellules immunitaires qui cherchent à les détruire. Cela entraîne une résistance aux traitements. Mieux comprendre les mécanismes permettant de la contourner est donc nécessaire.

Une récente étude menée par des scientifiques de l’EPFL a mis en lumière une protéine jouant un rôle clé en permettant aux tumeurs d’échapper à la destruction immunitaire. Cette protéine, appelée "protéine du retard mental de l’X fragile" ou FMRP, régule un ensemble de gènes et de cellules dans le microenvironnement tumoral qui lui permet de ne pas être "détectée" par les cellules immunitaires. Dans les neurones, la FMRP est impliquée dans la régulation de la traduction des protéines et la stabilité de l’ARNm. Mais les chercheuses et chercheurs ont découvert qu’elle pouvait être aussi dérégulée dans de nombreux types de cancer.

Cette étude a été menée par des scientifiques de l’équipe de Douglas Hanahan de l’Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer (ISREC) et la branche de Lausanne de l’Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer, ainsi que des collègues du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et d’autres institutions suisses.

Mais pourquoi s’intéresser à FMRP ? L’idée est née de précédentes études montrant que les cellules cancéreuses surexprimant naturellement FMRP sont plus invasives et ont une plus grande propension à développer des métastases. D’autres études révèlent que si, au contraire, FMRP n’est pas exprimée dans les neurones en développement, cela peut entraîner des déficiences cognitives (d’où la mention "retard mental" contenue dans le nom de la protéine).

Sur la base de ces éléments, les chercheurs ont entrepris d’étudier l’expression de FMRP dans les tumeurs humaines. Ils ont ensuite évalué ses fonctions pro-tumorales dans des modèles murins de cancer. Enfin, ils ont étudié son association avec le pronostic des patientes et patients humains atteints de cancer.

L’étude a comporté plusieurs étapes de collecte de données. Les scientifiques ont d’abord réalisé l’immunomarquage de FMRP sur des tissus provenant de tumeurs humaines. La plupart des tumeurs se sont révélé positives, contrairement aux tissus sains correspondants. Autrement dit, FMRP est spécifiquement et fortement exprimée dans les cellules cancéreuses.

L’équipe est ensuite passée à la partie principale de ses recherches, à savoir déterminer le rôle de FMRP dans ces tumeurs qui expriment la protéine.

Afin d’étudier ses fonctions, les scientifiques ont développé des lignées de cellules cancéreuses dites «knock-out». Les cellules ou les organismes knock-out sont génétiquement modifiés pour perdre – "inactiver" – un gène spécifique afin de trouver des indices sur sa fonction. En effet, tout changement survenant dans les cellules knock-out par rapport aux cellules qui possèdent encore le gène "de type sauvage" peut généralement être attribué au gène manquant.

Dans ce cas, les scientifiques ont utilisé la célèbre technique d’édition du génome CRISPR-Cas9 pour inactiver le gène (appelé FMR1) qui produit la protéine FMRP dans les cellules cancéreuses de souris provenant du pancréas, du côlon, du sein et des mélanocytes de la peau. Ils ont ensuite comparé les cellules cancéreuses dépourvues de FMRP aux cellules cancéreuses qui possédaient encore le gène FMR1 et exprimaient donc la protéine FMRP. Les chercheurs ont comparé les taux de survie entre les souris avec des tumeurs renfermant des cellules cancéreuses dépourvues de FMRP et celles avec des cellules FMRP de type sauvage, tout d’abord chez les souris dont le système immunitaire avait été compromis. La comparaison a révélé des taux de survie similaires.

En revanche, lorsqu’ils ont comparé les tumeurs knock-out aux tumeurs de type sauvage se développant chez les souris ayant un système immunitaire compétent, ils ont constaté que les tumeurs sans FMRP se développaient plus lentement et que les souris survivaient plus longtemps. Cela mettait en évidence que la FMRP n’est pas impliquée dans la stimulation de la croissance tumorale en tant que telle, mais qu’elle implique plutôt le système immunitaire adaptatif (la partie de notre système immunitaire que nous «entraînons» grâce aux vaccins par exemple).

Cette découverte a été confirmée après que les scientifiques aient observé que les tumeurs de type sauvage étaient très peu infiltrées par des lymphocytes T, alors que les tumeurs knock-out étaient très enflammées. L’élimination des lymphocytes T des tumeurs dépourvues de FMRP a accéléré leur croissance et réduit le taux de survie des souris, ce qui signifie que FMRP est impliquée dans les mécanismes d’évasion des tumeurs au système immunitaire.

La signature de l’activité de la FMRP dans les cellules cancéreuses s’est avérée associée à un pronostic de survie médiocre dans de nombreux cancers humains. Ce constat est cohérent avec les effets immunosuppresseurs de la protéine FMRP, et, chez certains patients, elle était liée à de faibles taux de réponse aux traitements par immunothérapie. Ces travaux montrent que la FMRP régule un ensemble de gènes et de cellules dans le microenvironnement tumoral aidant les tumeurs à échapper à la destruction immunitaire.

Douglas Hanahan explique : « Si j’étudie la composition cellulaire complexe des tumeurs solides depuis des décennies, je suis très étonné par notre découverte. Une protéine régulatrice neuronale cooptée – FMRP – peut orchestrer la formation d’une barrière protectrice à multiples facettes contre l’attaque du système immunitaire, ce qui, par conséquent, limite l’efficacité des immunothérapies, présentant ainsi la protéine FMRP comme une nouvelle cible thérapeutique dans le cancer ».

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Science

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Un inhibiteur expérimental de l’aldostérone synthétase pourrait être un nouveau traitement efficace pour diminuer la tension artérielle chez les patients ayant une hypertension résistante au traitement, selon les résultats d’une étude en phase 2. L’étude BrigHTN a montré une diminution de la pression artérielle de 20,3 mmHg, 17,5 mmHg et 12,1mmHg en moyenne avec le baxdrostat 2 mg, 1mg et 0,5 mg, respectivement, après 12 semaines de traitement, et ce chez 248 patients pour lesquels il n’avait pas été possible d’atteindre les valeurs cibles de PA malgré la prise concomitante d’au moins trois anti-hypertenseurs dont un diurétique.

L’étude qui a été arrêtée prématurément après avoir satisfait de façon évidente aux critères d’efficacité a été présentée au cours de la session finale des études scientifiques de dernière-minute au congrès de l’American Heart Association 2022. Au cours de ces 20 dernières années, voire plus, les chercheurs ont tenté de trouver une molécule qui pourrait diminuer le taux d’aldostérone en inhibant directement la synthèse de l’hormone plutôt que de bloquer ses effets sur les récepteurs minéralocorticoïdes. Le baxdrostat est justement capable de bloquer sélectivement l’aldostérone synthétase et donc d’inhiber la production d’aldostérone sans affecter celle du cortisol, comme l’explique le Docteur Mason W. Freeman, l’auteur principal, vice-président de la recherche clinique du laboratoire CinCor Pharma assurant la réalisation du produit.

« Nous avons ici une remarquable preuve de la part des biomarqueurs, non seulement concernant la réduction de la tension artérielle mais aussi du mécanisme par lequel cette baisse de la pression artérielle est obtenue » dit-il. Dans cette nouvelle étude, après 12 semaines de traitement, le baxdrostat a permis une réduction du taux d’aldostérone qui va de 3,0 ng/dL avec la dose de 0,5mg, à 4,9 ng/dL avec la dose de 2mg. L’excrétion urinaire d’aldostérone diminue avec les 3 posologies évaluées.

« Cela pourrait lui ouvrir un brillant avenir dans ce champ de l’hypertension artérielle résistante, particulièrement chez les patients qui ont un taux d’aldostérone trop élevé, » a commenté la Dr Suzanne Oparil, directrice du programme Vascular Biology and Hypertension, à l’University d’Alabama à Birmingham.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

NEJM

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

| VOTRE INSCRIPTION |

|

Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrits à la newsletter RTFLash. Les articles que vous recevez correspondent aux centres d'intérêts spécifiés dans votre compte.

Désinscription Cliquez sur ce lien pour vous désinscrire.

Mon compte pour créer ou accéder à votre compte et modifier vos centres d'intérêts.

|

|

|

|

|

|