|

|

Edito

Les grandes avancée scientifiques sont rarement prévisibles…

Quand on examine la longue histoire des sciences et des techniques depuis l’Antiquité, on a souvent tendance à la voir, rétrospectivement, à la lumière des connaissances que nous avons aujourd’hui et à considérer que la plupart des découvertes et inventions majeures qui jalonnent l’aventure scientifique depuis la naissance des grandes civilisations –Mésopotamie, Chine, Inde, Egypte, Grèce notamment – étaient quasiment inéluctables, et ne pouvaient pas ne pas avoir lieu.

Pourtant, si nous faisons l'effort intellectuel de nous replacer dans le contexte de l’époque, en faisant abstraction des connaissances que l’on possède aujourd’hui, cette conviction très répandue ne résiste pas à une analyse plus fine de l’évolution scientifique et technique ; on oublie souvent qu’en science, des avancées décisives peuvent survenir de manière totalement inattendue, soit à la suite d’erreurs de manipulations ou d’expérimentations, soit par la mise en œuvre d’idées a priori saugrenues ou bizarres, soit par la découverte fortuite d’une voie scientifique radicalement nouvelle.

Prenons quelques exemples célèbres : dans les années 1790, le médecin anglais Edward Jenner constate, par hasard, selon ses propres dires, que des paysannes qui s’occupaient de vaches atteintes par la vaccine ne développaient qu’une forme très atténuée de variole. C’est en s’appuyant sur cette observation qu’il franchira un pas décisif dans l’histoire de la médecine en 1796, en réalisant la première vaccination, à base de pustule de vaccine, sur un enfant. Celui-ci, bien qu’en contact avec d’autres enfants malades, ne contracte pas la maladie. La vaccination était née…

En 1839, le chimiste américain Charles Goodyear pose accidentellement sur un poêle à charbon un morceau de latex recouvert de fleur de soufre. Il jette alors les résidus brûlés par la fenêtre de son laboratoire. Le lendemain matin, il constate avec une totale surprise que le matériau qu’il a jeté possède une grande élasticité. Ce chercheur vient d’inventer, bien malgré lui, le procédé de vulcanisation qui consiste à cuire du caoutchouc naturel avec du soufre. Le résultat de cette opération de cuisson particulière est un caoutchouc proche de celui que nous connaissons, plus élastique, moins sensible à la température, imperméable aux gaz et très résistant aux produits chimiques et au courant électrique.

En 1844, un jeune dentiste américain, Horace Welles, assiste à un spectacle de cirque à Hartford (capitale du Connecticut) dans lequel a lieu une démonstration de gaz hilarant, le protoxyde d’azote. Un spectateur, après avoir testé ce gaz, fait une violente chute en redescendant de l’estrade. Pourtant, malgré d‘abondants saignements et une fracture, l’homme n’exprime aucune sensation de souffrance. Horace Wells comprend alors que cette absence de réaction à la douleur a été provoquée par l’inhalation du protoxyde d’azote. Voulant en avoir le cœur net, il se fait arracher une dent par un de ses confrères, après avoir inhalé ce gaz, et constate qu’il n’a pas pratiquement pas souffert. Il vient de faire une découverte qui va bouleverser la médecine et la chirurgie : l’anesthésie.

En 1869, un imprimeur américain, John Wesley Hyatt, après s’être profondément entaillé le doigt, veut le désinfecter en utilisant du collodion (solution de nitrate de cellulose dans de l'éther et de l'alcool) pour refermer sa blessure. Il renverse alors accidentellement le flacon et constate qu'il reste un résidu solide après l'évaporation du solvant. Il utilise un peu plus tard ce nouveau solvant sur le nitrate de cellulose et met au point, sans le vouloir, le celluloïd, considéré comme la première matière plastique. En quelques années, ce nouveau matériau sera à la source d’un nouveau secteur industriel qui ne cessera de grandir et de se diversifier jusqu’à nos jours, entraînant une révolution dans notre vie quotidienne, mais également des problèmes environnementaux considérables liés au recyclage très complexe de ces nouveaux matériaux.

En 1867, l’ingénieur suédois Alfred Nobel renverse accidentellement un peu de nitroglycérine qui, à son grand étonnement, n'explose pas. Nobel comprend que, si cet accident n’a pas provoqué une violente déflagration, c’est parce que la nitroglycérine est tombée sur du Kieselguhr, une roche sédimentaire. Il constate ensuite qu’en ajoutant une petite quantité de cet additif, la nitroglycérine devient inerte, dans des conditions normales de stockage, et ne peut exploser qu’en ayant recours à un détonateur. Alfred Nobel a mis au point, lui aussi sans, initialement, le vouloir, un nouvel explosif plus puissant que le TNT, facile et sûr d’utilisation, qui va révolutionner le domaine de la démolition et des grands travaux. Cete découverte fera la fortune de Nobel et cet argent, placé après sa mort dans une fondation, permettra de financer, jusqu'à aujourd'hui, les récompenses qui accompagnent les prix Nobel depuis 1901...

En 1895, en réalisant des expériences sur les propriétés de faisceaux d'électrons, Röntgen découvre qu'un tube de Crookes, contenant un gaz à basse pression émet, contre toute attente, un rayonnement inconnu qui a le pouvoir de traverser un papier opaque enveloppant ce tube et fait scintiller un écran fluorescent situé sur une table voisine. Il observe également que ce phénomène persiste lorsqu’il place des objets entre le tube et la plaque. Mais surtout, il observe avec effarement, en passant sa main entre la source d’émissions et la plaque, que son squelette devient visible. Röntgen comprend qu’il vient de découvrir un nouveau type de radiations inconnu, qu’il baptise "Rayons X".

Un an après la découverte des rayons X par Röntgen, le physicien français Henri Becquerel pratique des expériences pour essayer de comprendre le lien entre ces rayons X et la fluorescence. Il dispose notamment des cristaux de sels d'uranium fluorescents sur des plaques photographiques enveloppées dans du papier noir et constate, qu’après exposition à la lumière naturelle, les plaques ont bien été imprimées. Mais le physicien a ensuite la surprise de découvrir, sur une des plaques rangées dans un placard hermétique, le négatif d'une croix de cuivre disposée entre l'uranium et cette même plaque. Becquerel vient de découvrir, là encore de manière fortuite, un phénomène physique fondamental qui permet à certains éléments ou matériaux d’émettre spontanément des radiations. Il baptise ce rayonnement du nom de "radioactivité" et obtient, pour cette découverte majeure, le Prix Nobel de physique en 1903, conjointement avec Pierre et Marie Curie.

En revenant de vacances, début septembre 1928, le docteur anglais Alexander Fleming retrouve dans son laboratoire les boîtes de Petri où il faisait pousser des cultures de staphylocoques ; il se rend alors compte que ces boîtes sont envahies par des colonies de moisissures blanchâtres. Après analyse, il découvre qu'il s'agit des souches d'un champignon microscopique, le penicillium notatum, sur lequel travaille son collègue dans le même laboratoire. Mais surtout, il constate, très étonné, qu’on observe autour des moisissures une zone très nette dans laquelle aucun staphylocoque ne s’est développé. Il comprend alors qu’il a affaire à une substance antibactérienne puissante sécrétée par le champignon qu'il baptise pénicilline. Fleming vient de découvrir les antibiotiques, une découverte qui va bouleverser la médecine et sauver des centaines de millions de personnes depuis près d’un siècle.

En 1945, Percy Spencer, Directeur d'une usine de magnétrons pour radars chez Raytheon et grand amateur de chocolat, constate que la barre chocolatée qu’il avait dans la poche a fondu alors qu'il passait à proximité d'un magnétron en activité. Il comprend alors qu’on peut produire rapidement un flux de chaleur à partir d’un magnétron et invente le four à micro-ondes, dont le premier modèle sera commercialisé en 1947, pour la modique somme de… 30 000 dollars de l’époque !

En 1964, Stephanie Kwolek, chimiste chez Du Pont de Nemours, recherche de nouvelles fibres textiles légères qui puissent se substituer à l'acier dans la structure des pneumatiques. En réalisant ses expériences, elle découvre tout à fait par hasard une solution liquide polymère cristalline qui s’avère constituée de fibres possédant des propriétés physiques et chimiques exceptionnelles. Ininflammable, légère et cinq fois plus résistante que l'acier, cette nouvelle fibre, baptisée Kevlar, s’impose rapidement dans de nombreux domaines, défense, sécurité, automobile, aviation, espace…

Il y a un an, en avril 2019, des chercheurs américains et chinois ont eu l’idée, pour le moins saugrenue, à la suite d’un pari fait autour d’une machine à café, d’ajouter de la caféine aux cellules pérovskites de plus en plus utilisées pour la fabrication de panneaux solaires à haute performance. De manière surprenante, l’ajout de la caféine a eu l‘effet de ralentir la formation des cristaux de pérovskite, ce qui rend ce matériau plus stable et augmente son rendement énergétique. Résultat : au lieu de ne conserver que 40 % de son rendement énergétique après 175 heures de fonctionnement sous la température destructrice de 85°C, les cellules enrichies en caféine conservent 86 % de leur rendement après 1300 heures d’exposition dans les mêmes conditions…

C’est également par un heureux hasard que deux chercheurs, les professeurs Gervais Bérubé et Carlos Reyes-Moreno, tous deux professeurs et membres du Groupe de recherche en signalisation moléculaire (GRSC) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ont découvert, au début de cette année, qu’en associant leurs travaux respectifs ils pouvaient réaliser une importante avancée contre le cancer.

Carlos Reyes-Moreno, professeur au département de biologie médicale, effectuait des recherches sur le rôle de l’inflammation dans le cancer. De son côté, le Professeur Bérubé étudiait les propriétés anti-inflammatoires, anti-cancéreuses et anti-métastatiques d’une molécule appelée DAB-1, un dérivé de l’acide para-aminobenzoïque. Ces deux chercheurs, en regroupant leurs compétences complémentaires, ont pu observer que cette fameuse molécule DAB-1 pouvait non seulement réduire l’inflammation, mais s’avérait également capable de réduire la croissance tumorale et la production de métastases, un résultat totalement inattendu, selon ces deux scientifiques.

Autre exemple : il y a quelques semaines, des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie) ont montré qu’il est possible, simplement à l’aide d’un petit dispositif électronique fait de silicium, contrôlé par une électrode à faible voltage, de contrôler le noyau d’un atome en utilisant des courants électriques. Il s’agit d’une avancée majeure car les dispositifs quantiques actuels doivent avoir recours à des champs magnétiques intenses qui nécessitent de forts courants électriques et des aimants puissants. Mais le plus étonnant, c’est que, là aussi, cette découverte est accidentelle : en essayant de maîtriser le spin d’un atome d’antimoine, un élément chimique proche de l’arsenic, l’antenne magnétique utilisée par les chercheurs a eu un problème de fonctionnement et s’est mise à générer uniquement des ondes électriques, à la place d’ondes magnétiques. C’est grâce à cette anomalie de fonctionnement que les chercheurs ont constaté qu’on pouvait contrôler le spin d’un électron de manière très simple, avec un petit courant électrique…

Enfin, tout dernièrement, une équipe chinoise cherchait, par modification génétique, à renforcer la résistance de certaines plantes cultivées contre les effets des températures de plus en plus hautes induites par le réchauffement climatique en cours. Ces chercheurs chinois ont effectivement pu montrer que les plantes qu'ils avaient génétiquement modifiées, dont une variété de riz, pouvaient supporter sans dommage des températures supérieures à 40°C.

Mais ce qui a surpris les chercheurs, c’est de constater que les modifications génétiques réalisées chez les trois plantes testées – l’arabette des dames, le tabac et le riz, avaient également eu comme conséquence, tout à fait inattendue celle-là, une augmentation substantielle des rendements pour les cultures à températures normale, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour améliorer les rendements agricoles dans un contexte de raréfaction des terres cultivables et d’augmentation de la demande agricole liée à la hausse de la population mondiale.

C’est le politicien britannique Horace Walpole qui inventa en 1754 un nouveau mot, "sendipity", traduit en français par "fortuité" ou "sérendipité". Ce mot correspond à l’action de faire une découverte inattendue, par hasard et par sagacité, qui ne soit pas déductible de la recherche initiale et soit au moins aussi importante que le but premier recherché. Il est frappant de constater, qu’aussi loin que l’on remonte, cette sérendipité a toujours été au cœur de l’histoire des sciences et des techniques, même si nous avons souvent tendance à considérer, rétrospectivement, que les grandes découvertes et inventions qui ont transformé nos vies étaient "écrites" et inévitables.

Alors que l’Humanité est frappée par une pandémie qui nous oblige à changer notre vision du Monde et à remettre en question toutes nos certitudes, nous devons tirer les leçons de cette longue histoire des progrès de la connaissance scientifique, largement marquée par les atermoiements, les tâtonnements, les erreurs et la contingence…

Bien sûr, il n’est pas question de renoncer à la raison et à la rigueur logique, mais nous devons apprendre à sortir des sentiers battus, à retrouver le sens de l’humilité, la capacité d’imaginer et d’expérimenter les solutions scientifiques les plus diverses et les plus étranges, sans nous laisser enfermer dans les préjugés et les schémas mentaux trop rigides. Rappelons-nous ce que disait cet immense scientifique que fut Teilhard de Chardin, "Si la science nous apprend quelque chose, c’est que, le plus souvent, seul le fantastique a des chances d’être vrai".

René TRÉGOUËT

Sénateur honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

e-mail : tregouet@gmail.com

|

|

|

|

|

|

|

|

Matière |

|

|

Matière et Energie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les batteries sont clairement le nerf de la nouvelle révolution technologique automobile. Les constructeurs, dont certains sont de grands motoristes, n’entendent pas se laisser damer le pion par de simples fabricants de piles. Aussi travaillent-ils, souvent en partenariat avec des spécialistes, au développement des batteries de demain, voire d’après-demain. C’est le cas de Mercedes qui envisage clairement la batterie de 2039…

Composée de graphène, la batterie du concept AVTR affiche une capacité de 110 kWh pour une autonomie de 700 km. La batterie organique envisagée par Mercedes à l'horizon 2039 s'inscrira dans un cycle environnemental durable.

A cette date, les batteries n’utiliseront plus de matériaux rares ou nocifs (lithium, cobalt…), seront neutres en carbone, et s’intègreront parfaitement dans un cycle environnemental durable. Mais il y a des étapes à franchir pour passer de l’actuelle batterie fonctionnant au lithium-ion, et dont « l’autonomie actuelle peut encore être augmentée d’environ 25 % », selon Andreas Hintennach, responsable R&D sur les batteries chez Mercedes, à l’élément organique qui équipait le concept car AVTR présenté par Mercedes, au début de l’année au CES de Las Vegas.

Dans cette étude, l’élément fonctionnait avec du graphène et un électrolyte à base d’eau. Malgré sa compacité et son poids réduit, elle offrait une capacité de 110 kWh pour une autonomie de plus de 700 km. « C’est une technologie très prometteuse que j’ai vue fonctionner en laboratoire. Son utilisation en série n’est toutefois pas prévue avant 20 ans », estime l’ingénieur allemand.

La batterie solide est souvent évoquée, et si elle offre de véritables atouts par rapport à la technologie actuelle (modularité, sécurité), elle possède un inconvénient majeur : son temps de charge est beaucoup trop long. D’autres technologies, comme le lithium-souffre ou le lithium-oxygène, permettent de contourner ces problèmes, mais en l’état actuel des recherches, ce type de batterie affiche des cycles de vie trop court. Leur utilisation n’est envisageable que dans 10 ou 15 ans. Nous n’en sommes qu’au début…

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

L'Argus

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Des chercheurs du CNRS et de l’Université de Bordeaux sont parvenus à diminuer la consommation de l’énergie lumineuse d’un facteur 100 000, grâce à la présence de nanobarreaux d’or. Détaillée dans la revue Advanced Functional Materials, leur méthode fonctionne avec des lasers de faible puissance.

Les informations peuvent être stockées sur tout support capable de passer de manière contrôlée entre deux états stables, qui correspondent chacun au 0 et au 1 du système binaire. On peut ainsi écrire sur des matériaux à transition de spin, qui présentent deux états magnétiques distincts. Miniaturisés en nanoparticules à effet mémoire, ces matériaux promettent un traitement des données sur un volume bien plus réduit qu’avec un disque dur.

La commutation entre ces deux états peut être induite par la lumière, mais ces systèmes sont encore trop gourmands en énergie pour être popularisés. Grâce à des nanocomposites alliant un composé à transition de spin et des barreaux d’or nanométriques, des chercheurs de l’Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (ICMCB, CNRS/Université de Bordeaux) et du Laboratoire ondes et matière d’Aquitaine (LOMA, CNRS/Université de Bordeaux) ont réduit d’un facteur 100 000 la consommation énergétique d’une de ces architectures.

Le matériau à transition de spin utilisé dans ces travaux, un polymère contenant des ions Fe2+, change d’état magnétique selon un chauffage par irradiation laser. Dans les nanocomposites obtenus, les nanobarreaux d’or fonctionnent comme de minuscules radiateurs qui amplifient la chaleur pour faciliter la modification de l’état magnétique du matériau.

Aux échelles nanométriques, les surfaces d’or se couvrent en effet d’un nuage d’électrons qui oscille à des fréquences proches de celle de la lumière visible. Illuminés à la bonne longueur d’onde, les électrons de ces nanobarreaux s’excitent et produisent un échauffement de plusieurs dizaines de degrés Celsius.

La photo-inscription d’information fonctionne alors avec des diodes laser standards, à peine plus puissantes qu’un pointeur que l’on trouve dans le commerce, réduisant ainsi drastiquement les coûts. Les chercheurs travaillent à présent à l’amélioration de ces matériaux, pour développer des applications fiables de mémoire.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Enerzine

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Renault vient de dévoiler un concept électrique étonnant. Baptisé Morphoz, ce véhicule adopte des lignes particulièrement futuristes et intègre un module de batteries facilement interchangeable. Le tout dans un véhicule dont la structure peut s’allonger ou se contracter en fonction du pack de batteries choisi. Lorsque le Morphoz embarque un pack de batteries « ville » de 40 kWh, le véhicule mesure 4,4 mètres de long et offre une autonomie de 401 km.

Vous prenez la route pour une plus longue distance ? Il vous suffit alors de vous rendre dans une sorte de station-service imaginée par Renault, dans laquelle des machines ajouteront le module de batteries supplémentaire par le dessous du véhicule. Pour accommoder cette capacité supplémentaire qui porte le total à 50 kWh (autonomie de 700 km), le Morphoz est alors conçu pour pouvoir s’allonger jusqu’à 4,8 m. Ce qui est tout de même plus long qu’une BMW 3 series.

Néanmoins, plus de batteries = plus de confort dans le Morphoz : les passagers ont un peu plus d’espace pour les jambes, et le volume disponible dans la malle est également accru. Renault explique l’idée derrière son concept par une approche plus soutenable pour l’environnement. La production des batteries mobilise beaucoup de ressources selon le constructeur – et il n’est donc pas souhaitable de mettre de grosses batteries sur tous les véhicules électriques.

Des capacités relativement modestes suffisent généralement pour la ville. Le fait de pouvoir passer d’un mode « ville » à un mode route sur demande est ainsi une approche intéressante. Renault suggère que lorsque les batteries sont « stockées », elles pourraient être en réalité mobilisées pour stocker la surproduction d’énergie du réseau électrique. On ne sait pas encore si ce concept débouchera sur un véhicule commercialisé.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Phonandroid

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Elle ressemble à n'importe quelle éolienne offshore ; pourtant, elle est tout-à-fait spéciale : son installation en mer repose sur une technologie télescopique qui, d'après ses concepteurs, permet de gagner en rapidité et efficacité et de faire des économies. Ce prototype fournit déjà de l'électricité à 5000 foyers sur l'île espagnole de Grande Canarie.

Il faut une demi-heure de trajet en bateau depuis le port principal de l'île pour rejoindre cette éolienne de 5 mégawatts issue de recherches menées pendant près de quatre ans dans le cadre d'un projet européen appelé ELICAN. Ce qui la rend unique, c'est la manière dont elle a été construite et installée. Son socle en béton et sa tour ont été assemblés à terre, puis tractés d'un bloc par des remorqueurs classiques avant d'être ancrés en mer à une profondeur de trente mètres.

Les fondations ont été lestées avec de l'eau de mer. Puis les segments de la tour ont été déployés comme un tube télescopique. Juan Manuel Sánchez Herrero, ingénieur des mines au sein de l'entreprise Esteyco, partenaire du projet, décrit le prototype : « Ce prototype s'appuie sur deux grands systèmes : le premier, c'est sa plate-forme de fondation qui permet le lestage de la structure au fond de la mer. Le deuxième, __c'est le dispositif de levage intégré », poursuit-il, « qui déploie la tour et le rotor de manière télescopique jusqu'à sa position finale ». D'après l'équipe qui a développé cette éolienne, les coûts de mise en place ont été réduits de 35 % par rapport à ceux liés à l'installation d'éoliennes offshore classiques dont les éléments sont acheminés un à un et assemblés sur site. Quant aux opérations de maintenance, elles restent les mêmes selon les chercheurs.

Les ingénieurs affirment que leur concept peut facilement s'adapter aux plus grandes éoliennes offshore d'une puissance maximale de 12 mégawatts qui sont en passe de faire leur entrée sur le marché. Selon eux, il répond à l'exigence de stabilité. « Une éolienne offshore, c'est le pire des scénarios : le poids est très important sur la partie la plus élevée où l'on trouve le rotor, le centre de gravité est placé en hauteur et cela pose des problèmes de stabilité », fait remarquer José Serna, ingénieur civil au sein d'Esteyco. « C'est pour cela qu'on a opté pour une tour télescopique : en maintenant le rotor en bas, les charges sont plus basses et c'est essentiel pour garantir la stabilité de la structure pendant le transport sur l'eau, puis l'installation », souligne-t-il.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Euronews

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les piles à combustible à oxyde solide, en anglais Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), fonctionnent avec de l’air et un combustible gazeux comme du gaz naturel ou du biogaz. Elles ont la particularité de générer à la fois de l’électricité à haut rendement et de la chaleur, sans émission polluante. Installées dans les immeubles et maisons par exemple, elles pourraient ainsi alimenter le réseau électrique, les chauffages et distributeurs d’eau chaude. Mais ce type de pile reste encore peu répandu en Europe (contrairement au Japon, par exemple), car leur coût reste élevé et leur industrialisation complexe.

Des ingénieurs du Laboratoire de conception mécanique appliquée (LAMD), situé à Microcity à Neuchâtel, sont parvenus à augmenter le rendement électrique de piles à combustible SOFC destinées à un usage domestique - avec une production de 6 kWe (kilowatt électrique). Leur système unique de recirculation des gaz au sein du système permet en outre d’améliorer la durée de vie des piles. Ce travail est issu d’une collaboration entre le LAMD, le groupe de recherche Group of Energy materials (GEM) de l’EPFL Valais Wallis à Sion dirigé par Jan Van Herle, ainsi que le partenaire industriel SOLIDpower SA d’Yverdon-les-Bains. Il fait l’objet d’une publication dans la revue Applied Energy.

Pour atteindre ces résultats, les chercheurs ont utilisé un dispositif unique de recirculateur des gaz de l’anode. En l’état, les piles à combustible SOFC ne convertissent qu’environ 80 à 85 % du combustible gazeux disponible et les gaz n’effectuent qu’un seul passage dans la pile. L’idée était donc de relier la sortie et l’entrée de la pile pour faire circuler les gaz une deuxième fois. Comme ces piles fonctionnent à des températures de plus de 600°C, « le recirculateur augmente la pression des gaz d’échappement pour qu’ils soient compatibles avec la pression intérieure de la pile », indique Patrick Wagner, premier auteur de l’étude.

Grâce à ce système, les chercheurs ont mesuré une nette augmentation de rendement allant jusqu’à 10 %. « Pour une pile à combustible utilisée à échelle domestique – production en charge partielle à 4,5kWe -, nous avons réussi à atteindre un rendement brut de 66 % », se réjouit Jürg Schiffmann, responsable du LAMD. A titre comparatif, les meilleures centrales thermiques du monde atteignent 63 % de rendement électrique, mais sans produire en même temps de la chaleur utile.

De plus, ces centrales fonctionnent à une échelle de plusieurs centaines de MWe, distribués ensuite sur le réseau électrique, ce qui implique des pertes de distribution - de l’ordre de 6 % en Suisse. Cette augmentation d’efficacité va de pair avec une augmentation de la durée de vie de la pile, notamment des catalyseurs qui sont plus stables sous un mélange de gaz recirculé.

Le principe de la recirculation du gaz n’est en soi pas nouveau. C’est le système conçu par les chercheurs qui est unique : il est équipé de la technologie de paliers aérodynamiques développés par le laboratoire LAMD et fonctionne avec une turbine à vapeur miniaturisée, elle-même entraînée par la chaleur produite par la pile.

En utilisant la technologie de paliers aérodynamiques, les chercheurs s’assuraient de ne pas avoir de contamination. « Les piles à combustible, comme à peu près tous les systèmes catalytiques, sont sensibles aux huiles ou autres fluides de lubrification qui viendraient altérer leur fonctionnement », explique Patrick Wagner. Or, les paliers aérodynamiques n’utilisent pas d’huile.

« Ce sont des pièces mécaniques qui permettent d’avoir la partie tournante du mécanisme en lévitation sur un coussin d’air généré par la rotation de l’arbre - une autre partie du mécanisme ». Hormis pendant le démarrage et l’arrêt, ce système a également l’avantage de ne provoquer aucune forme d’usure puisqu’il fonctionne sans contact.

Le choix de la turbine à vapeur a été motivé par le fait que les gaz sortant des piles à combustible SOFC contiennent toujours un résidu de combustible pouvant être explosif, notamment l’hydrogène. « Composé uniquement d’éléments mécaniques, notre recirculateur ne pose donc aucun danger de sécurité, ce qui n’aurait pas été le cas si nous avions utilisé un moteur électrique », poursuit le chercheur. Adaptée à la taille de la pile à usage domestique, cette turbine à vapeur de 34 W ne mesure que 15 millimètres de diamètre. Ce qui en fait une des plus petites turbines à vapeur du monde.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

EPFL

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

|

|

Vivant |

|

|

Santé, Médecine et Sciences du Vivant

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

« Le but de ce textile intelligent est de prévenir et de détecter les cancers à leurs stades les plus précoces, via une méthode de monitoring fréquente, non invasive et indolore », explique Hugo Vuillet, un des étudiants qui a suivi, durant le semestre d’automne 2019, la première édition du cours de master « Innovation and Entrepreneurship in Engineering » à l’EPFL.

Mis en place par la Faculté STI et par le Collège du Management de la Technologie, ce cours vise à exposer les étudiants aux défis entrepreneuriaux. En collaboration étroite avec des sociétés romandes, les étudiants ont dû concevoir un produit – destiné à la commercialisation – qui réponde à un besoin formulé par l’entreprise avec laquelle ils ont travaillé.

À l’issue du cours, le projet SmartBra a remporté la meilleure note et le prix du jury composé de plusieurs professeurs de l’EPFL. Fatemeh Ghadamieh, Samet Hana, Jules Pochon et Hugo Vuillet ont, en effet, produit un résultat si convaincant qu’ils vont poursuivre l’aventure avec l’entreprise suisse IcosaMed, créée en mars 2019.

À l’inverse des solutions existantes qui utilisent des radiations, la technologie développée par IcosaMed utilise des ondes ultrasonores similaires aux HIFU (Ultrasons Focalisés de Haute Intensité) ou LIPU (Ultrasons Pulsés de Faible Intensité) pour effectuer des échographies et détecter d’éventuelles masses cancéreuses.

Les ultrasons sont générés à l'aide de capteurs basés sur le piézoélectrique, une énergie renouvelable dont le principe est de produire de l'électricité grâce à une pression exercée sur un matériau piézoélectrique. « Cette solution permet de miniaturiser la partie détection dans le SmartBra afin de garantir un confort maximal et une discrétion presque absolue », contextualise Hugo Vuillet. En cas de détection de masse anormale, il sera alors proposé à la patiente concernée de se rendre chez un spécialiste pour établir un diagnostic.

La technologie mise au point par IcosaMed promet donc une approche complètement disruptive en oncologie. « De plus, elle offrira une alternative aux traitements traditionnels », souligne Max Boysset, le CEO et fondateur de la start-up basée à Neuchâtel. « Les soins actuels sont coûteux et présentent de nombreux effets secondaires, qui dégradent grandement la qualité de vie des patients », ajoute-t-il.

« En plus d’être un outil de détection, la solution que nous proposons entend, à terme, agir préventivement sur le développement de masses cancéreuses grâce à la distribution contrôlée de manière quasi continue de faibles doses d’ultrasons pour restaurer l’apoptose (NDLR Processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal) ».

Le SmartBra s'adressera, en premier lieu, aux femmes ayant déjà été diagnostiquées avec un cancer, afin de garantir un suivi quotidien de l’évolution de la maladie. Dans un deuxième temps, le produit pourra également être utilisé par des femmes ayant un patrimoine génétique considéré comme étant à risque. À terme, le but est de le proposer à toutes les femmes.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

EPFL

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les commotions cérébrales sont des traumatismes crâniens définis comme un processus physiopathologique complexe touchant le cerveau, induit par des forces biomécaniques entraînant rapidement une brève altération de la fonction neurologique qui se rétablit spontanément. Une commotion cérébrale peut résulter d’un impact direct à la tête, au visage, au cou ou d’un choc sur une autre partie du corps transmettant une force impulsive à la tête.

Les personnes souffrant d’un choc de ce genre peuvent ensuite souffrir de maux de tête, de vertiges, de fatigue, de troubles de la vision, de difficultés de concentration, d’irritabilité ou encore de sensibilité aux sons et à la lumière. Si dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent spontanément au bout de quelques jours ou semaines, il arrive qu’un choc traumatique puisse avoir de plus lourdes conséquences, entraînant une neurodégénréscence à l’origine de problèmes de santé durables et potentiellement dévastateurs.

Les sportifs, exposés à des risques de commotions cérébrales répétées sont ainsi plus susceptibles de développer des troubles comme Parkinson ou Alzheimer. Toutefois, une nouvelle étude américaine montre que ces risques pourraient être sensiblement diminués en ayant recours à un simple refroidissement soigneusement contrôlé (en termes d'intensité et de temps) du cerveau.

Pour en arriver à ces conclusions, les ingénieurs de l'Université du Wisconsin-Madison (Etats-Unis), ont mené des expériences sur des cellules de cerveau dans une boîte. Ils ont d’abord créé un réseau de neurones dans une antenne parabolique et ont délivré un stimulus mécanique simulant le type de blessure et de dommage cellulaire que subissent les patients lors d'une commotion cérébrale.

Puis, ils ont refroidi les cellules blessées séparément à quatre températures différentes. Ils ont alors constaté que les cellules étaient mieux protégées quand elles étaient conservées à 33°C. Le refroidissement à 31° a, quant à lui, eu un effet néfaste. “Il y a donc un risque de trop refroidir”, analyse Christian Franck, qui a dirigé l’étude.

Le temps semble également être un facteur clé. Ainsi, pour que la protection soit optimale, le refroidissement doit commencer dans les quatre heures suivant la blessure et se poursuivre pendant au moins six heures, ont remarqué les chercheurs. Toutefois, 30 minutes seulement ont suffi à montrer certains avantages, selon Christian Frank.

En respectant ces paramètres bien précis, même après avoir subi un traumatisme, les cellules continuent de fonctionner normalement, ont découvert les chercheurs. Après six heures de refroidissement, ils ont ensuite ramené les cellules cérébrales commotionnées à une température corporelle normale pour voir si le réchauffement allait provoquer l'activation des voies biochimiques dommageables.

Ils ont alors pu constater avec surprise « que les interrupteurs moléculaires sont restés éteints — de façon permanente — pendant toute la durée de l'expérience en laboratoire », s’enthousiasme Christian Franck. « Ces voies sont comme un mauvais interrupteur moléculaire dans le cerveau », explique-t-il.

« On ne peut pas refroidir trop peu, on ne peut pas refroidir trop, et on ne peut pas attendre trop longtemps après une blessure pour commencer le traitement ». Toutefois, selon Christian Frank, une fois ces faiblesses identifiées, « j'ai été surpris de voir à quel point le refroidissement fonctionnait bien. Il n'existe actuellement aucun traitement médical efficace pour les commotions cérébrales et autres types de traumatismes crâniens. Nous sommes très enthousiastes à propos de nos découvertes car elles pourraient ouvrir la voie aux traitements que nous pouvons offrir aux patients », se félicite-t-il.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Plos One

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selon une étude réalisée par une équipe internationale de recherche associant les universités d'Exceter, de Xiamen (Chine), de la Yale School of Medicine et de l’Université de Pittsburgh, les lésions cérébrales mortelles causées par l’accident vasculaire cérébral (AVC) pourraient être considérablement réduites en agissant sur une voie de signalisation qui contrôle l'activation des protéines dans le cerveau, réduisant ainsi le gonflement fréquent après l'AVC.

Ces chercheurs ont montré qu'un dysfonctionnement dans le transport de certaines protéines clés, après l’AVC, responsable de ce gonflement, peut entraîner des dommages irréversibles. Cette découverte a déjà permis le développement d'un traitement innovant qui fait ici ses preuves préliminaires chez l'animal.

L'AVC est généralement causé par un caillot de sang dans le cerveau et peut entraîner la mort en quelques minutes. Précisément, 80 % des AVC sont liés à l'obstruction d'une artère et cette obstruction peut entraîner dans les 48 heures, un gonflement du cerveau et une augmentation dangereuse de la pression à l'intérieur du crâne.

Cette étude a montré qu'il est possible de cibler efficacement la voie en cause, avec des résultats prometteurs lors des tests de laboratoire. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à un nouveau traitement de l'œdème cérébral, pour laquelle il n’existe actuellement que des options très limitées. Actuellement, la seule option thérapeutique consiste à traiter ces gonflements cérébraux par procédure chirurgicale, hautement invasive, consistant à insérer un shunt pour le liquide céphalo-rachidien. Cependant, ces shunts sont particulièrement sensibles aux infections, et les patients vont souvent devoir subir des interventions répétées.

Les chercheurs ont identifié une molécule inhibitrice de kinase, nommé « ZT-1a », qui agit sur la voie du même nom et permet de stopper les enzymes qui activent les protéines qui apportent trop d'eau dans le cerveau. Testé sur la souris et le rat modèles d’AVC et d’hydrocéphalie -une condition caractérisée par un excès de fluides dans le cerveau-, cette molécule se montre capable d'arrêter le gonflement cérébral et donc de réduire le risque de lésions cérébrales et de décès.

L’auteur principal, le Docteur Jinwei Zhang, maître de conférences à la faculté de médecine de l'Université d'Exeter, commente ces résultats : « Le gonflement cérébral après un AVC est un problème courant et dévastateur pour les patients et leurs familles. Notre découverte apporte une réponse au besoin urgent de traitement et une alternative efficace à la chirurgie invasive pour prendre en charge de manière sûre et efficace ce gonflement cérébral post-AVC ».

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cette équipe du Karolinska Institutet et de l'hôpital St Erik Eye (Suède) franchit une étape dans la production de cellules rétiniennes et le traitement de la cécité. Les chercheurs ont en effet découvert un moyen d'affiner la production de cellules rétiniennes à partir de cellules souches embryonnaires pour traiter la cécité chez les personnes âgées. Ils utilisent l'édition de gènes CRISPR / Cas9, afin de modifier les cellules de telle manière à ce qu’elles échappent au rejet du système immunitaire. Ces travaux, remarquables, viennent d’être publiés dans les revues Nature Communications et Stem Cell Reports.

Des travaux remarquables alors que la prévalence des maladies ophtalmiques conduisant à la cécité explose, avec le vieillissement des populations : la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est aujourd’hui la cause la plus courante de cécité chez les personnes âgées. Cette perte de vision est causée par la mort des photorécepteurs (les bâtonnets et les cônes) induite par la dégénérescence et de la mort de l’épithélium pigmentaire rétinien sous-jacent (cellules RPE : retinal pigment epithelial), qui fournissent aux bâtonnets et aux cônes une nourriture vitale. Il existe donc un besoin immense de traitement et une option possible pourrait être la greffe de cellules « RPE » fraîches formées à partir de cellules souches embryonnaires.

En collaboration avec des collègues de l'hôpital St Erik Eye, cette équipe du Karolinska Institutet a pu identifier des marqueurs spécifiques à la surface des cellules RPE qui peuvent être utilisés pour isoler et purifier ces cellules rétiniennes. L’équipe a ensuite développé « un protocole robuste garantissant une bonne différenciation des cellules souches embryonnaires en cellules RPE sans contamination des autres types de cellules », explique l’auteur principal, Fredrik Lanner, chercheur au Département des sciences cliniques au Karolinska : « Nous avons déjà commencé la production de cellules RPE conformément à notre nouveau protocole pour la première étude clinique, qui est prévue pour les années qui viennent ».

Eliminer le risque de rejet : c’est le principal défi lors de la transplantation de tissus générés à partir de cellules souches. Des équipes de recherche du monde entier travaillent donc à créer ce que l'on appelle des cellules universelles qui, idéalement, ne déclencheront pas de réponse immunitaire. C’est l’objet même de la seconde recherche : l’équipe a pu développer des cellules souches embryonnaires capables de se cacher et d’échapper au système immunitaire. À l'aide du système d'édition du génome CRISPR / Cas9, les chercheurs ont retiré les molécules « de reconnaissance » du système immunitaire qui se trouvent à la surface des cellules souches. Les cellules souches « nettoyées » de ces molécules ont ensuite été différenciées en cellules RPE.

Des cellules RPE modifiées mais fonctionnelles : les scientifiques montrent l’absence de mutation nocive au cours du processus et la capacité de ces cellules à échapper aux cellules T du système immunitaire sans activer d'autres cellules immunitaires. La réponse de rejet est également fortement réduite et retardée après greffe de ces cellules chez un modèle animal. Ces recherches marquent une première étape importante vers la création de cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien universelles pour le traitement de la DMLA et d’autres maladies de la rétine.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

KI

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L’équipe de Jillian Banfield, de l’Université de Berkeley, aux États-Unis, a décrit plus de 300 nouvelles espèces de phages, tous de très grande taille. Pour un virus, « de très grande taille » signifie que son ADN comporte au moins 200 000 paires de bases azotées. Ce matériel génétique est contenu dans une structure appelée capside, dont le volume augmente avec la longueur du génome.

En 2017, seuls 93 de ces virus géants avaient été décrits. Et cela pour une raison simple : lorsque les biologistes souhaitent étudier la diversité des virus présents dans la nature, ils recensent le matériel génétique dans des échantillons de sol ou des prélèvements d’eau filtrés. « Or, les filtres utilisés ont un maillage de 0,2 micromètre de diamètre », précise Marie-Agnès Petit, directrice de recherche du laboratoire de dynamique des génomes de bactériophages, au centre INRA de Jouy-en-Josas.

« Les phages dont les capsides contiennent des ADN longs ne passent donc pas à travers ». Une grande quantité de matériel génétique passe néanmoins à travers le filtre, avec des origines diverses : bactérien, viral, animal, végétal, etc… Après tri, seul le génome viral est étudié, les autres sont écartés.

L’équipe de l’Université de Berkeley a fait évoluer ce protocole. Pour contourner le problème du filtrage, elle s’est intéressée aux génomes d’origine bactérienne, et non plus seulement virale. En effet, une bactérie infectée renferme de l’ADN viral, qui n’est donc plus contenu dans une capside. Libre, l'ADN peut s’étirer et ainsi passe à travers le filtre. « Cette méthode est simple, mais personne n’y avait pensé avant », apprécie Marie-Agnès Petit. 351 nouvelles espèces ont ainsi pu être découvertes, dont beaucoup sont présentes dans le microbiote humain. Certains de ces phages ont même un matériel génétique avec une longueur supérieure à 540 kilobases, le plus grand jamais signalé dans notre organisme.

Parmi les nouvelles espèces recensées par l’équipe de Julian Banfield, certaines présentent une particularité génétique inattendue : elles possèdent le gène de la protéine CRISPR. Ce « ciseau génétique », composé notamment d’une enzyme qui coupe l’ADN, était considéré jusque-là comme réservé à ses proies, les bactéries. Ironiquement, CRISPR est justement un mécanisme antiviral, permettant aux bactéries de supprimer les fragments d’ADN identifiés comme provenant d'un virus.

Pour comprendre comment les phages s’en servent, il faut revenir sur leur mode de vie. Comme tous les virus, les phages tirent avantage d’un hôte, une bactérie dans leur cas. Après s'être accrochés à sa surface, ils y injectent leur ADN, qui est alors répliqué pour produire de nouveaux virus. Ces derniers quittent ensuite leur hôte pour infecter d'autres cellules encore saines. Ce cycle provoque la mort de la bactérie-hôte.

En plus d’injecter leur matériel génétique complet dans la bactérie, les phages identifiés par l’équipe américaine utilisent CRISPR pour intégrer quelques-uns de leurs gènes dans l’ADN bactérien. L’ADN ainsi modifié est transmis à chaque nouvelle génération bactérienne. Ces gènes viraux n’ont pas d’effet immédiat sur la vie de la bactérie-hôte : ils entrent en action dans des circonstances précises. Par exemple, lorsque d’autres virus tentent d’infecter la bactérie.

Les gènes viraux déclenchent alors un processus de réplication de l’ADN viral et la mort de la bactérie. Les phages équipés de CRISPR conservent ainsi un avantage évolutif en limitant la propagation de virus concurrents. Une trouvaille supplémentaire dans le matériel génétique de ces phages est troublante. Des gènes comparables à ceux des bactéries y ont été découverts.

Ces gènes aideraient les bactéries infectées à répliquer l’ADN viral. Cela pose de nouvelles questions, notamment sur leur évolution. « Les bactériophages ont-ils toujours été des parasites des bactéries, ou avaient-ils tout le matériel nécessaire pour la traduction de leur ADN, avant de le perdre peu à peu au fil du temps ? »

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Une équipe de recherche allemande (Université de Hambourg) a analysé une somme considérable de données, issues d’une quarantaine d’études réalisées à travers le monde (Europe, Amérique du Nord et Australie), regroupant au total quelque 400.000 personnes âgées en moyenne de 51 ans. Selon ces chercheurs, en cas de taux trop élevé, même modérément, de « mauvais « (LDL ou non-HDL) cholestérol, il est important de s’attaquer au problème le plus tôt possible, même à un âge relativement jeune : plus on attend, plus le risque cardiovasculaire augmente.

La question consistait à savoir si un taux (un peu) trop élevé de « mauvais » cholestérol à un âge relativement jeune (moins de 45 ans) augmentait de manière significative le risque de présenter une maladie coronarienne ou un accident vasculaire cérébral (AVC) avant l’âge de 75 ans.

La réponse est clairement positive : un dépassement constant, même modeste, du taux acceptable de cholestérol non-HDL (HDL = le « bon » cholestérol) accroît à long terme le risque de maladie et d’accident cardio et cérébrovasculaire. Ceci est d’autant plus vrai si d’autres facteurs de risque viennent se greffer, et on pense en particulier à l’hypertension, au diabète ou au tabagisme.

Autrement dit, indiquent les chercheurs, un taux même un peu trop élevé de « mauvais » cholestérol à un âge relativement jeune devrait faire l’objet d’une intervention. Laquelle ? D’abord une adaptation du mode de vie (alimentation, exercice physique, alcool, tabac…), afin de contrôler le taux de cholestérol non-HDL et de réduire le risque cardiovasculaire global, et ensuite si nécessaire l’administration de médicaments hypolipidémiants. Leur prescription, qui repose classiquement sur une évaluation du risque cardiovasculaire à 10 ans, devrait sans doute être adaptée, poursuivent les auteurs, en se projetant bien plus tard dans l’existence.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

The Lancet

|

|

|

|

|

|

|

|

|

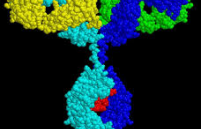

Une équipe de chercheurs néerlandais a identifié un anticorps monoclonal capable en laboratoire de neutraliser le virus SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. Cet anticorps neutralisant contre le coronavirus responsable du Covid-19 et aussi contre celui responsable du Sras de 2003, pourrait constituer une piste pour la "prévention et le traitement" de ces maladies.

L'équipe associée à l'Université d'Utrecht et au Centre médical Erasmus de Rotterdam, sous la direction de Berend-Jan Bosch et de Frank Grosveld, a créé 51 lignées cellulaires produisant des anticorps visant une protéine remarquable à la surface des deux coronavirus.

Cette même protéine est impliquée dans l'arrimage du virus SARS-CoV-2 au récepteur ACE2 à la surface des cellules humaines et joue un rôle clé dans le processus infectieux du Covid-19. Un test a été mis au point pour déterminer si les anticorps étaient capables de neutraliser les deux coronavirus. Un de ces anticorps a montré une "activité neutralisante" tant sur le virus du Covid-19 que sur celui du Sras.

Les scientifiques ont déterminé que cet anticorps "ciblait" la zone d'attache des virus aux récepteurs ACE2 mais sans interférer strictement avec le mécanisme de couplage des virus à ACE2, ce qui indique un autre mécanisme d'action qui reste à déterminer.

Les anticorps monoclonaux sont des copies créées en laboratoire d'un certain type d'anticorps. Ils représentent une forme d'immunothérapie. En ciblant un même "épitope" (molécule remarquable) comme une protéine à la surface d'un virus, ces substances peuvent neutraliser la capacité du virus à infecter les cellules humaines.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Nature

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'un des grands enjeux de la cancérologie est de mettre au point un test de dépistage du cancer fiable et peu coûteux, qui ne nécessiterait qu'une prise de sang. Plusieurs marqueurs tumoraux excrétés par les cellules cancéreuses sont détectables dans la circulation sanguine.

Des chercheurs américains et britanniques, dirigés par Le Professeur Liu, de la Mayo Clinic (Rochester), se sont intéressés à l'un de ces marqueurs : l'ADN tumoral circulant. Dans une publication parue dans Annals of Oncology, ils ont expérimenté sur plus de 6.000 échantillons un test de dépistage basé sur l'analyse de l'ADN tumoral circulant par un algorithme.

Les tumeurs excrètent dans le sang des morceaux d'ADN qui portent des marqueurs épigénétiques spécifiques, appelés méthylations. Les méthylations sont indispensables à plusieurs mécanismes cellulaires dont l'expression des gènes. L'algorithme, entraîné par machine learning, classe les échantillons en cancéreux ou non cancéreux, selon les motifs de méthylation portés par l'ADN circulant. Il est capable d'analyser un million de sites de méthylation parmi les 30 millions dispersés le long du génome humain.

Cette méthode basée sur les mathématiques est-elle efficace pour diagnostiquer une maladie ? Eh bien, cela dépend du cancer et de son stade ! Globalement, l’algorithme a diagnostiqué avec succès 43,9 % des cinquante types de cancers testés.

Plus le stade de la maladie est avancé, plus le test est efficace. Par exemple, le taux de vrais-positifs pour les cancers au stade métastasique est de 83 % contre seulement 39 % pour les plus précoces. Parmi les douze cancers les plus agressifs testés (cancer de l'anus, de la vessie, de l'œsophage, du cou et de la tête, de l'estomac, du foie et de la vésicule biliaire, des poumons, des ovaires, du pancréas, et les lymphomes), 67,3 % des tests sont des vrais-positifs. Le taux de faux-positifs, c'est-à-dire que le test diagnostique un cancer alors qu'il n'y en a pas, est seulement de 0,7 %. En comparaison, on estime que 3 à 6 % des mammographies produisent un résultat positif alors que la femme n'a pas de cancer.

De plus, ce test de dépistage est capable d'identifier le tissu d'origine de l'ADN circulant. L'algorithme a prédit correctement l'origine des cancers avec une précision de 93 %. Même si l'algorithme n'a pu détecter que 39 % des cancers au stade précoce, les chercheurs pensent qu'il pourrait être utilisé pour des campagnes de dépistage multicancer au sein de la population.

« C'est une étude repère et un premier pas vers le développement d'outils de screening faciles à réaliser. La détection plus précoce de plus de 50 % des cancers pourrait sauver des millions de vies par an dans le monde et réduire significativement la morbidité induite par les traitements agressifs », explique Fabrice André, directeur de recherche à l'Institut Gustave Roussy et rédacteur en chef d'Annals of Oncology.

Le dépistage précoce d'un cancer est fondamental pour parvenir à augmenter les chances de guérison, ou de stabilisation de la maladie. Mais malheureusement, encore trop de cancers sont détectés alors qu'ils sont déjà à un stade avancé. Dans une étude publiée récemment, le Professeur Nitzan Rosenfeld montre qu'il est également possible de détecter un cancer en analysant l'ADN tumoral circulant dans le sang : un cancer pourrait ainsi être repéré très tôt par une simple prise de sang !

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Annals of Oncology

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les antibiotiques ont un effet sur la flore intestinale. Parfois mauvais, lorsqu’ils s’attaquent aux « bonnes » bactéries et compromettent l’efficacité d’une immunothérapie anti-cancéreuse. Et parfois, ces effets sont bénéfiques. Comme ceux de la vancomycine, une molécule largement utilisée pour traiter diverses infections.

D’après les chercheurs de l’Abramson Cancer Center de l’Université de Pennsylvanie, cet antibiotique « joue un rôle et peut potentiellement influer sur les traitements et les résultats pour les patients atteints de cancer ». Concrètement, l’équipe a administré une dose de l’antibiotique à des souris et constaté que la modification de leur microbiome (l’environnement du microbiote, ndlr) aidait le système immunitaire à augmenter les effets de la radiothérapie.

Les cellules immunitaires ont non seulement tué les tumeurs directement ciblées par la radiothérapie, mais aussi les cellules cancéreuses plus éloignées dans le corps. Dans le détail, les chercheurs ont constaté que l’antibiotique renforçait les effets de certaines techniques. Celle de la radiothérapie hypofractionnée (des radiations plus intenses et moins de séances), par exemple, qui induit chez certains patients une meilleure réponse immunitaire que la radiothérapie standard.

Surtout quand elle s’accompagne de l’effet abscopal, soit la régression d’une tumeur éloignée de la tumeur irradiée. Avec l’administration de la vancomycine, ces effets seraient donc amplifiés, en tout cas chez la souris. Les chercheurs envisagent un essai clinique pour valider leur approche sur l’homme.

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

ARO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La chlorpromazine, médicament antipsychotique, pourrait être efficace contre le nouveau coronavirus, d'après une étude révélée lundi 4 mai. Un essai clinique sur 40 patients va démarrer en France. La chlorpromazine est un traitement utilisé principalement pour les troubles liés à la schizophrénie. Et il serait efficace contre le Covid-19.

Un essai clinique va commencer pour mesurer l'effet de ce médicament sur les formes symptomatiques de la maladie, annonce le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie & neurosciences dans un communiqué publié lundi 4 mai. Baptisé reCoVery, il est le premier essai clinique dans le monde à utiliser la chlorpromazine à cet effet.

Les chercheurs sont partis du constat suivant : "la prévalence du Covid-19 dans ses formes les plus symptomatiques et sévères est moindre chez les patients atteints de troubles psychiques qu'au sein du personnel médico-soignant" du pôle hospitalo-universitaire Paris 15e. Seuls 3 % des patients hospitalisés ont été testés positifs au nouveau coronavirus, contre 19 % du personnel médico-soignant.

"Les résultats de l'étude à Pasteur montrent qu’effectivement la chlorpromazine a une efficacité contre le coronavirus responsable de l’épidémie actuelle. L'équipe de Pasteur a pu tester cela sur des cellules animales et aussi des cellules humaines, ce qui est une première mondiale", précise le Docteur Marion Plaze, qui conduit l'essai clinique. Il s'agit d'une "piste intéressante qui nécessite d'être confirmée chez l'homme", ajoute la psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris.

"Si les résultats étaient probants, il faudrait d'abord les confirmer sur un plus grand groupe de patients. C’est ce qu'on appelle une étude pivot. Elle est nécessaire avant de pouvoir passer un traitement en utilisation routine clinique", détaille le Docteur Marion Plaze. "La chlorpromazine pourrait tout à fait être donnée le temps du Covid-19, pendant quelques semaines, lorsque les patients sont hospitalisés afin de réduire la durée de la maladie et de réduire sa sévérité".

Article rédigé par Georges Simmonds pour RT Flash

Psycho Media

|

|

| ^ Haut |

|

|

|

|

|

| VOTRE INSCRIPTION |

|

Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrits à la newsletter RTFLash. Les articles que vous recevez correspondent aux centres d'intérêts spécifiés dans votre compte.

Désinscription Cliquez sur ce lien pour vous désinscrire.

Mon compte pour créer ou accéder à votre compte et modifier vos centres d'intérêts.

|

|

|

|

|

|