Vivant

- Santé, Médecine et Sciences du Vivant

- Biologie & Biochimie

Edito : Avons-nous le droit de modifier le cours du vivant pour éradiquer une maladie qui a déjà tué des millions de personnes ?

- Tweeter

-

-

3 avis :

Le paludisme reste l’un des grands fléaux mondiaux en matière de santé publique car environ 3,2 milliards de personnes dans le monde – près de la moitié de la population mondiale – sont exposées aux risques de cette maladie. En 2015, on a enregistré environ 214 millions de cas et quelque 438 000 décès dus à cette maladie.

Mais un rapport publié en octobre dernier et intitulé Achieving the Malaria Millenium Development Goal Target indique que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été atteints en matière de lutte et de prévention contre le paludisme. Cette étude souligne que, grâce à une mobilisation scientifique, médicale et politique sans précédent des pays concernés et de la communauté internationale, l’incidence du paludisme (le nombre de nouveaux cas) a baissé de 37 % à l’échelle mondiale depuis 15 ans, tandis que le taux de mortalité a reculé de 60 %, toutes tranches d’âge confondues, et de 65 % chez les enfants de moins de cinq ans, ce qui est un résultat absolument remarquable.

« La lutte mondiale contre le paludisme est l’un des grands succès de la santé publique de ces 15 dernières années », a déclaré le Docteur Margaret Chan, Directeur général de l’OMS. Un nombre croissant de pays sont sur le point d’éliminer le paludisme. Les baisses les plus spectaculaires ont été recensées dans le Caucase et en Asie centrale, ainsi qu’en Asie orientale.

Ces spectaculaires progrès ont notamment permis de sauver 6,2 millions de vies, en immense majorité (5,9 millions), chez des enfants de moins de 5 ans. Cette évolution très encourageante s’explique par une diffusion plus large des traitements et de tests diagnostic rapides qui, sur le terrain, permettent de savoir très vite si la fièvre d’un patient est due ou non au paludisme. Mais la clé du succès réside aussi dans la distribution à large échelle de l’arme de prévention la plus efficace : des moustiquaires imprégnées d’insecticide. Certaines études ont montré que leur utilisation, toutes les nuits, en zones endémiques, réduit le risque de mortalité d’environ 25 % chez les enfants.

L’année dernière, la lutte contre le paludisme a connu plusieurs avancées décisives. En premier lieu, un vaccin expérimental, le Mosquirix, fruit de 30 années de recherche, a été approuvé en juillet dernier par l'Agence européenne du médicament mais sa protection reste malheureusement partielle. L’Agence européenne du médicament estime en effet que ce vaccin est efficace, un an après son injection, à 56 % pour les enfants de 5 à 17 mois et à 31 % pour les bébés âgés de 6 à 12 semaines.

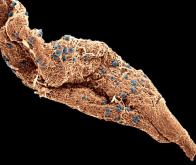

Une autre avancée importante concerne l'infection du foie par le parasite qui véhicule cette maladie. Le paludisme a besoin de l’anophèle, un parasite dans la femelle du moustique et un humain pour développer les symptômes. Le parasite entre dans l’organisme humain par la piqure d’un moustique anophèle.

Une fois dans l’organisme, le parasite du paludisme envahit progressivement les cellules du foie pour se multiplier avant de se développer davantage dans les cellules sanguines. Et c’est ce processus dans les cellules sanguines qui provoque les symptômes du paludisme et lui permet de se propager à d’autres personnes via d’autres piqures de moustique.

Quand le parasite du paludisme infecte le foie, il va utiliser des compartiments appelés parasitophorous vacuoles qui lui permettent de se répliquer. Dans la nouvelle étude menée par le Center for Infectious Disease Research (CIDR), les chercheurs ont découvert que le parasite de la malaria préfère des cellules avec le récepteur appelé EphA2. Les chercheurs ont découvert que l’infection était foudroyante dans les cellules présentant ce récepteur, mais surtout qu’il n’y a aucune infection dans les cellules de souris qui ne possédaient pas ce récepteur. Les chercheurs expliquent que c’est une découverte considérable puisqu’elle révèle une interaction vitale entre le parasite du paludisme et la personne qu’il infecte. Cette découverte permettra de créer des médicaments qui cibleront précisément ce processus.

La troisième avancée concerne un nouveau traitement contre le paludisme qui a été expérimenté avec succès en Centrafrique en 2015. Dans ce pays d'Afrique, le paludisme y est devenu la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Médecins sans frontières (MSF) a donc décidé de déployer un TPPI (traitement préventif et présomptif intermittent). Il s'agit d'une nouvelle molécule, approuvée par l’OMS : la dihydroarteìmisinine-pipeìraquine (DHA/PQ). En août dernier, les agents de santé de MSF, installés dans le lycée de la ville de Batangafo, ont administré ce traitement novateur à près de 7 000 enfants. Cette molécule va à la fois traiter le paludisme et le prévenir.

Ce traitement avait déjà été expérimenté l’année précédente au Niger mais c’est la première fois que la nouvelle molécule DHA/PQ est utilisée. Les résultats sont remarquables et montrent une diminution allant de 50 à 80 % du taux de mortalité, suivie d’une baisse des consultations et des admissions pour des cas de paludisme.

Toujours pendant l’été 2015, une équipe de recherche de l’Université de Dundee (Grande-Bretagne), conduite par Ian Gilbert, a identifié une molécule, sélectionnée au sein d’un panel de 4.731 composés chimiques, qui s’est révélée plus active que toutes les autres sur une souche du parasite responsable du paludisme (Plasmodium falciparum).

La nouvelle molécule, baptisée DDD107498, se révèle avoir un fort potentiel pour lutter contre plusieurs stades de l’infection paludéenne. Elle possède de surcroît des propriétés pharmacologiques intéressantes qui pourraient sans doute permettre de l’utiliser comme traitement simple-dose, évitant ainsi des prises étalées sur plusieurs jours.

Par ailleurs, son faible coût, environ 1 dollar par traitement, devrait permettre sa large utilisation dans des régions pauvres frappées par cette maladie. Selon ces travaux, le DD107498 est actif vis-à-vis de la forme hépatique de plusieurs souches de Plasmodium. Ce composé s’avère en outre capable d’éliminer Plasmodium au stade sanguin, jusqu’à trois semaines, bien après la disparition des symptômes cliniques. Au final, les chercheurs ont observé une réduction de 90 % des parasites sanguins après administration d’une dose unique, ce qui est très encourageant.

Mais la découverte majeure concerne la création d’un nouveau moustique anophèle par des chercheurs américains de l'Université de Californie à Irvine. Ces scientifiques ont annoncé, fin novembre 2015, qu’ils avaient réussi à insérer un gène de résistance au parasite responsable du paludisme (Le Plasmodium falciparum), dans le génome d’Anopheles stephensi, le principal vecteur de la maladie en Asie. Pour s'assurer de la transmission effective de gènes porteurs d'anticorps entre générations de moustiques, les scientifiques ont ajouté une protéine rendant les yeux des insectes rouge fluorescent. Près de 100 % des moustiques de nouvelle génération présentaient ce trait caractéristique, prouvant le succès de la manipulation génétique.

Comme l’a souligné le responsable de ces recherches, Anthony James, professeur de biologie et de génétique moléculaire à l'Université de Californie à Irvine, "ces résultats sont vraiment prometteurs car ils montrent que cette technique de création génétique peut être adaptée pour éliminer le paludisme" De précédents travaux avaient déjà démontré ces dernières années qu'il était possible de modifier génétiquement des moustiques pour qu'ils neutralisent le parasite Plasmodium falciparum, responsable du paludisme.

Mais à peine deux semaines après cette publication, une autre équipe américaine, dirigée par Andrea Crisanti et Toni Nolan, et travaillant sur le moustique Anopheles gambiae, annonçait qu’elle était allée encore plus loin et qu’elle était en mesure de répandre un gène récessif de stérilité pour cette espèce, ce qui entraîne rapidement et inexorablement son extinction !

Depuis ces deux publications qui ont fait grand bruit, chacune de ces équipes défend son approche et un débat très vif est né et s’est développé au sein de la communauté scientifique internationale. Anthony James, qui dirige la première équipe, souligne que « Nous vaccinons le moustique, ils l’éradiquent. Ils laissent une niche ouverte, qui risque d’être occupée par un nouveau vecteur. Et avec les migrations incessantes, le moustique peut revenir ».

Mais Andrea Crisanti qui co-dirige la deuxième équipe, balaie cette mise en garde d’un revers de main et répond « Nous ne laissons pas d’animaux génétiquement modifiés s’installer définitivement dans la nature puisqu’ils disparaissent. Surtout, nous réduisons les risques d’apparition de résistance. Que feront-ils lorsque le moustique ou le parasite se sera adapté, comme il le fait avec les insecticides ou les médicaments antipaludéens ? »

Dans ce débat très vif, qui mêle considérations scientifiques et éthiques et enjeux économiques et sociaux, Frédéric Simard, Biologiste à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et spécialiste du paludisme, renvoie dos à dos les deux approches et rappelle à juste titre que, l’une comme l’autre, elles posent de nombreuses questions et méritent une réflexion approfondie. Pourquoi ?

D’abord, parce qu’à l’intérieur de l’espèce, si cette entreprise de modification génétique n’est pas parfaitement contrôlée, elle risque de transformer une autre partie du génome, ce qui pourrait, par exemple, rendre le moustique résistant aux insecticides ou lui permettre de devenir le vecteur de nouveaux agents infectieux…

La deuxième interrogation porte sur les relations entre espèces. Le moustique anophèle a en effet de nombreux prédateurs : araignées, poissons, libellules, chauves-souris et oiseaux, qui se nourrissent des adultes. En théorie, la barrière des espèces ne permet pas la transmission. Mais dans l’hypothèse d’une modification génétique majeure, certains scientifiques s’interrogent et se demandent si certains virus ne pourraient pas passer d’une espèce à l’autre et transporter une modification génétique.

La dernière interrogation, peut-être plus fondamentale encore, porte sur les conséquences globales d’une telle action sur l’équilibre subtil et complexe de l’écosystème. Or, nous sommes loin de tout connaître sur le rôle exact que joue l’anophèle dans l’environnement. Imaginons, comme le font certains chercheurs, que ce moustique soit par exemple indispensable à d’autres espèces qui s’attaquent à certains insectes ravageurs des récoltes.

Dans cette hypothèse, tout à fait envisageable, la disparition rapide de ce moustique pourrait avoir des conséquences catastrophiques et provoquer une destruction massive de cultures vivrières, ce qui aurait évidemment pour les populations concernées des effets aussi dramatiques et peut-être plus graves encore que le paludisme éradiqué…

Face à de telles incertitudes et à de tels risques, Florence Fouque, responsable des maladies vectorielles auprès de l’OMS, s’interroge également sur la pertinence de mettre en œuvre à court ou moyen terme une stratégie génétique de stérilisation ou d’éradication des espèces de moustiques concernées. « Faut-il que les gouvernements et la communauté internationale s’engagent dans des méthodes lourdes, coûteuses et potentiellement risquées alors qu’avec les moyens actuels, nous espérons faire reculer la maladie de 95 % en 2035 », souligne t-elle.

C’est dans ce contexte d’effervescence scientifique que le milliardaire américain Bill Gates et le ministre des finances britannique George Osborne ont annoncé, le 25 janvier, la création d’un fonds de 3 milliards de livres (4 milliards d’euros) pour éradiquer le paludisme. Londres abondera le fonds à hauteur de 500 millions de livres par an pendant cinq ans et le reste du financement sera assuré par la Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

Dans un communiqué commun, Bill Gates et George Osborne déclarent « Aucune créature ne cause autant de dévastation que le moustique et nous croyons tous les deux qu’un monde sans paludisme doit être l’une des priorités sanitaires mondiales. Néanmoins, si aucun nouvel insecticide n’est découvert d’ici 2020, les progrès remarquables déjà accomplis risquent d’être remis en cause. C’est pourquoi nous allons relancer avec des moyens financiers et humains accrus cette guerre contre le paludisme que nous espérons voir totalement éradiqué de notre vivant ».

En matière de santé publique, le mieux est parfois l’ennemi du bien et si l’objectif d’éradication de ce fléau que constitue le paludisme est tout à fait louable et constitue une priorité majeure au niveau mondial, nous devons garder une capacité de recul et de réflexion qui nous permette de ne pas céder à l’hubris que redoutaient tant les philosophes grecs, c’est-à-dire à l’ivresse d’une toute puissance scientifique qui, non maîtrisée, nous échapperait et deviendrait démiurgique et dévastatrice, non seulement pour notre espèce mais pour l’ensemble de la planète.

Il n’est bien entendu pas question de renoncer à poursuivre, avec toutes les précautions indispensables, les recherches passionnantes et tout à fait nécessaires sur les possibilités d’éradication totale du paludisme par transformations génétiques et modifications de l’ADN des espèces de moustiques concernées. Ces recherches sont d’autant plus importantes et prometteuses que le nouvel outil Crispr-Cas9, que j’ai récemment évoqué dans un autre éditorial, ouvre de nouvelles possibilités presque illimitées de génie génétique.

Mais précisément parce que la science, et notamment la biologie, nous donnent à présent le pouvoir redoutable de modifier le cours du vivant et son évolution, nous devons veiller à bien évaluer toutes les immenses conséquences de nos actions sur l’environnement car nous savons à présent que la vie, dans sa prodigieuse complexité, est plus grande que nous et que nous ne sommes plus « Maîtres et possesseurs de la Nature », pour reprendre la célèbre formule de Descartes.

Comme l’ont magistralement montré Prigogine (Prix Nobel de chimie 1977) et Stengers il y a presque 40 ans, dans leur célèbre essai « La nouvelle alliance », nous devons accepter l’idée que l’Homme, bien qu’occupant un statut tout à fait singulier dans le grand arbre de la vie et son évolution, n’est pas hors de la nature mais en fait intégralement partie et, qu’à ce titre, il doit apprendre à devenir solidaire et responsable du vivant dans son extraordinaire diversité et son inépuisable richesse.

René TRÉGOUËT

Sénateur honoraire

Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat

Noter cet article :

Vous serez certainement intéressé par ces articles :

Une large étude de l'OMS confirme que l'utilisation du portable n'augmente pas les risques de cancer

Depuis plusieurs années, l'effet sur la santé des ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables nourrissent craintes et interrogations. Mais les conclusions d’une grande étude ...

Un ancien médicament contre le diabète s'avère efficace contre l'insuffisance cardiaque

En France, on estime qu'un million et demi de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque et que cette pathologie entraîne 70 000 décès chaque année. Cette incapacité soudaine du cœur à pomper ...

Un scanner performant mais dix fois moins coûteux...

Une équipe de chercheurs, dirigée par Yujiao Zhao, a mis au point un scanner IRM à ultra-faible champ (ULF) qui fonctionne avec une prise murale standard et sans nécessiter de blindage RF ou ...

Recommander cet article :

- Nombre de consultations : 534

- Publié dans : Biologie & Biochimie

- Partager :